新特警判官

body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}

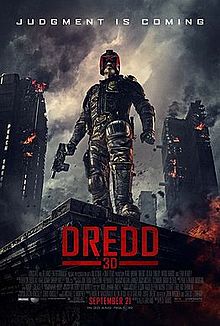

| 新特警判官 Dredd | |

|---|---|

电影海报 | |

| 基本资料 | |

| 导演 | 彼得·特拉维斯 |

| 监制 |

|

| 剧本 | 亚历克斯·加兰 |

| 原著 | 《判官爵德》 约翰·瓦格纳 卡洛斯·埃斯克拉(Carlos Ezquerra)作品 |

| 主演 |

|

| 配乐 | 保罗·伦纳德-摩根 |

| 摄影 | 安东尼·多德·曼妥 |

| 剪辑 | 马克·埃克斯利(Mark Eckersley) |

| 制片商 |

|

| 片长 | 95分钟[1] |

| 产地 |

|

| 语言 | 英语 |

| 上映及发行 | |

| 上映日期 |

|

| 发行商 |

|

| 预算 | 4500万美元[3] |

| 票房 | 4100万美元[4][5][6] |

| 各地片名 | |

| 中国大陆 | 新特警判官 |

| 香港 | 新特警判官 |

| 臺灣 | 超時空戰警3D |

《新特警判官》(英语:Dredd)是一部由彼得·特拉维斯执导、亚历克斯·加兰编剧并担任制片人的2012年科幻动作片。影片改编自《公元2000年》刊登的连环漫画《判官爵德》及其中由约翰·瓦格纳和卡洛斯·埃斯克拉创作的同名人物。卡尔·厄本在片中饰演判官爵德,是一位集法官、陪审团和行刑人权力于一身的执法者,故事背景是一个名叫“超级城市一号”的巨型反乌托邦大都市。爵德与自己的学徒搭挡判官安德森(奥莉薇·瑟尔比饰)被困在一幢200层楼高的巨型公寓楼,需要与这里的毒枭马马(琳娜·海莉饰)及其手下周旋。

加兰早在2006年时就开始撰写剧本,不过新《判官爵德》改编电影的开发一直到2008年12月才宣布,影片与1995年的《特警判官》没有关系。《新特警判官》由英国的DNA影业制作,于2010年开始进行主体拍摄,全程使用的都是3D镜头,取景地点包括开普敦和约翰内斯堡。

本片于2012年9月7日在英国上映,同月21日再在全球发行。影评人普遍称赞了电影的视觉效果、演员选择和动作场面,但也有批评认为片中缺乏原著漫画的讽刺元素,并且过于演染暴力。虽然评价总体以正面为主,但电影的商业表现欠佳,约4500万美元的预算最终只获得刚超过4100万美元票房。《新特警判官》在家用媒体发行途径获得了成功,成为公认的邪典电影。影片票房上的表现本导致拍摄续集的前景渺茫,但由于家用媒体销售业绩较佳以及影迷的热情,第二部电影仍然有可能诞生。但後來該片已被宣布將不再推出續集。

目录

1 剧情

2 演员

3 制作

3.1 发展

3.2 编剧

3.3 设计

3.4 拍摄

3.5 后期制作

4 音乐

5 市场营销

6 发行

6.1 票房

6.2 专业评价

6.3 家用媒体

7 续集

8 参考资料

9 外部链接

剧情

未来,美国变成了一片人称诅咒之地的反乌托邦荒原,受到核辐射的严重污染。位于东海岸的超级城市一号中生活有8亿居民,是一个暴力丛生的超级大都市,平均每天都会报告1.7万起犯罪事件。这里新出现了一种名为“慢动作”的毒品,可以让人感知到的时间减慢到正常水平的1%。城中唯一用于维持秩序的公权力叫“判官”,拥有法官、陪审团和行刑人三种权力于一身。首席判官把新招募的判官卡珊德拉·安德森交给判官爵德做评估,安德森拥有强大的精神能力,可以感知他人的思想和情绪,但她没能通过法官的能力倾向测试。

桃树塔是一幢200层楼高的贫民窟大楼,毒枭玛德琳·马德里加尔(Madeline Madrigal,又名“马马”)处决了3个叛变毒贩,把他们剥皮并令其服用“慢动作”后,再将他们从顶楼中庭扔到楼下。爵德和安德森获派前去调查,发现并突袭了一处毒品窝点。他们逮捕了一个名叫凯的暴徒,安德森通过感知其思想发现他就是处决了那3个毒犯的人。爵德决定带凯回去审问,为此马马的手下抢占了大楼的安全监控室并将整幢塔楼封锁,再以爆破安全测试为幌子屏蔽了信号,使两位判官不但无法离开大楼,而且也无法请求援助。

马马下令对两名判官格杀勿论,于是爵德和安德森不能不在数十名武装暴徒的围攻下杀出重围。到达76楼后,两名判官受到马马及其手下使用火神式机炮的猛烈攻击,子弹直接穿墙而过,大量居民被杀。两名判官设法冲到大楼的外墙以外才得以幸免并成功呼叫后援。与此同时,马马派手下迦勒前去查探两名判官是否已死,结果爵德在马马面前把他抛下大楼。

爵德怀疑马马铤而走险是为防凯吐露实情,于是对凯施以痛扁,要求对方招供。安德森插手干预,用自己的精神能力感应凯的思想,得知这幢大楼正是“慢动作”的生产和销售中心。安德森提议找地方躲起来等待支援,但爵德坚持要继续上楼追捕马马。判官沃尔特(Volt)和格思里(Guthrie)接到爵德的呼救后来到大楼前,但马马手下的电脑专家声称大楼保安系统出现故障,拒绝开门让两人进入。一群少年武装分子找上了爵德和安德森,凯得以脱困并制服了安德森,然后利用她作人质逃往顶楼马马的大本营。

正在爵德一路杀往马马时,她联系了自己收买的4名判官。4人安排沃尔特和格思里离开,然后得以进入大楼。爵德遇到判官陈(Chan),发现对方居然没有询问安德森的情况而生疑,陈意识到自己已经暴露而发难,但反被爵德所杀。与此同时,凯试图用安德森自己的武器处决她,但枪的DNA扫描系统发现持枪人身份不符而爆炸,凯的手臂也被炸飞。安德森成功逃脱,之后遇到女判官卡普兰(Kaplan),然后在感知到对方的想法后迅速杀死了她。爵德杀死了判官阿尔瓦雷斯(Alvarez)但也耗尽了弹药,被判官莱克斯(Lex)打中腹部,但他还是与对方周旋了足够长的时间直到安德森赶到杀死莱克斯。

安德森和爵德从马马的电脑专家那里取得了进入马马公寓的密码。马马告诉爵德,如果自己死亡,那么手腕中的一个装置将会引爆顶楼的炸药,摧毁大楼。爵德相信引爆器的信号无法从地面到达顶层,于是他强迫马马服下“慢动作”,然后把她从楼上抛下摔死。

之后,安德森自认没有通过测试,于是除去自己的警徽后离开。随后赶到的首席判官问起爵德关于安德森的表现,爵德的回答是她通过了。

演员

奥莉薇·瑟尔比在2012年奇幻电影节上宣传本片

卡尔·厄本饰判官爵德:

- 一位令人恐惧的知名判官[2]:2。据制片人阿隆·赖克所说,爵德是“一个极端性的人物,他毫无成见地担任司法管理者。”厄本联系了几位制片人表示有意加盟本片,他发现这个角色始终没有取下头盔使得表演成为一大挑战,因为自己需要在完全没有用上眼睛的情况下表达人物的情绪。在他看来,这个角色就是个普通人,只是拥有一份艰巨到疯狂的工作,并且身处一个支离破坏的社会,他把爵德的英雄气概比作消防员[2]:7-9。这个角色还需要男演员做好体能上的准备,厄本接受了密集的体能训练,以求成为一个“野兽般的男人”[7]。他还接受了武器和技术培训,学习如何在受到攻击时反击,如何逮捕罪犯并破门而入。他还坚持亲自完成片中的摩托车特技镜头。厄本扮演的爵德嗓音沙哑而刺耳,类似于用“锯切割骨头”的声音,要保持这样的嗓音也是一件非常困难的事。[2]:7-9

奥莉薇·瑟尔比饰判官卡珊德拉·安德森:

- 因基因突变而拥有强大心灵感应能力的新手判官[2]:3-4,可以感知他人的思想和情绪[2]:11。瑟尔比认为自己的角色与爵德“非黑即白”的视角不同,称安德森“处于灰色地带,所有事情都要么会变本加厉,要么会模糊不清,因为她能探知一个人内心深处的想法。”瑟尔比接受了武器和作战训练,还学会了回旋踢来让自己的表演更真实可信。此外,这个角色还部分受到了歌手黛比·哈利的影响。[2]:10-11

琳娜·海莉饰马马(玛德琳·马德里加尔):

- 以前是妓女,之后成为毒枭和犯罪集团头目,是新型毒品“慢动作”的独家供应商[2]:3,11。海莉的表演受到朋克摇滚歌手帕蒂·史密斯的启发。赖克称,这个角色“完全不在乎他人对自己行为、举止和想法的感受”[2]:11-12。海莉表示:“我觉得(马马)就像头年老的大白鲨,只是在那里等着有更大、更强壮的大白鲨来杀死自己……她已经做好了准备。事实上,她都已经有些等不及了……她有毒瘾,所以从一定程度上来说她已经死了,只是那最后一根稻草还没有落下来”[8]。海莉获选出演这个角色以前,其人物描述是个有许多疤痕并且过胖的老年妇女[9][10]。

伍德·哈瑞斯饰凯:

- 马马的族人[2]:3,16。据哈瑞斯所说,这个角色虽是个恶棍,但自视甚高,不比判官差。“……爵德四处走动,自做评判,杀死那些他认为行为不当的人……任何有违这套制度的人都有可能被当成坏人。所以我认为凯内心里觉得自己是在反抗”[2]:12。

片中的其他演员包括:多姆纳尔·格利森饰演马马手下的电脑专家[11];瓦里克·格里尔(Warrick Grier)扮演马马的副手迦勒(Caleb);道比·歐帕瑞(Deobia Oparei)诠释桃树塔的医生TJ);弗朗西斯·朝勒(Francis Chouler)出演判官格思里[12];丹尼尔·哈德布(Daniel Hadebe)饰判官沃尔特,拉姬·阿尤拉(Rakie Ayola)饰首席判官[13];兰利·柯克伍德(Langley Kirkwood)、埃德温·佩里(Edwin Perry)、卡尔·泰宁(Karl Thaning)和米歇尔·莱文(Michele Levin)分别诠释判官莱克斯、阿尔瓦普斯、陈和卡普兰。乔尼奥·辛戈(Junior Singo)和卢克·泰勒(Luke Tyler)分别扮演阿莫斯(Amos)和弗里尔(Freel),爵德遭遇的两个少年;詹森·库伯(Jason Cope)出演片头遭爵德处决的暴徒扎维纳(Zwirner);乔·瓦兹(Joe Vaz)饰大乔(Big Joe),医疗站外对抗的暴徒首领;斯科特·斯帕罗(Scott Sparrow)饰雅弗特(Japhet),安德森杀死的第一个人,妮可·贝利(Nicole Bailey)饰雅弗特的妻子凯茜(Cathy),判官曾躲到她的家里[2]:2, 20。

制作

发展

电影的开发计划于2008年12月20日宣布,但编剧亚历克斯·加兰早在2006年时就已开始剧本的创作[14]。英国的DNA影业为影片注资,并与销售代理商IM全球合作出售全球发行权[15][16]。2010年5月,IM全球及其母公司信实娱乐(Reliance Entertainment)同意为这部三维电影提供4500万美元拍摄预算,影片计划于2010年下半年在南非约翰内斯堡开拍[17][18]。彼得·特拉维斯成为电影导演,安德鲁·麦克唐纳(Andrew Macdonald)和阿隆·赖克(Allon Reich)出任制片人[18][19]。邓肯·琼斯(Duncan Jones)之前曾获邀执导[20],他在2010年一次接受采访时表示,自己的电影的设想不是常规性质的,会很怪异、黑暗和风趣,与加兰的剧本不搭[21]。2010年9月,有报道称电影的片名为《新特警判官》(Dredd)[22]。

2010年8月23日,电影的前期制作在南非开普敦的开普敦电影制片厂拉开帷幕[23]。卡尔·厄本在2010年7月的圣地亚哥国际动漫展上确认自己获邀出演判官爵德,2010年8月18日,有报道确认厄本已经正式得到这个角色[24]。2010年9月,有报道称瑟尔比将出演爵德带领的新手,会心灵感应的卡珊德拉·安德森[3]。在同月举行的多伦多国际电影节上,影片吸引到了全球院线市场分销商的3000万美元预售资金[25][26]。

2010年11月2日,狮门娱乐取得了《新特警判官》的北美发行权[27]。海莉于201年1月获选饰演毒枭马马[9]。《判官爵德》(Judge Dredd)主创人约翰·瓦格纳(John Wagner)担任电影顾问[28],他还在2012年确认本片是对漫画作品的重新改编作品,不是西尔维斯特·史泰龙主演的1995年电影《特警判官》的重拍片[14]。

编剧

@media screen and (max-width:360px){.mw-parser-output .quotebox{min-width:100%!important;clear:both!important;margin:0 0 0.8em!important;float:none!important}}

“……约翰(·瓦格纳在漫画中所做的)就是让爵德不断发展,就像是冰川运动那样:你过上一年再来看,有些东西就真不一样了!我试图忠实于这一点。”

亚历克斯·加兰谈及爵德的角色创作。[14]

加兰在自己担任编剧的《太阳浩劫》进入后期制作期间开始编写《新特警判官》的剧本,并在自己担任执行制片人的《惊变28周》拍摄期间完成了初稿。加兰的剧本围绕爵德的死敌之一、不死的判官死亡展开。他描述这个故事是“整个判官系统的即兴重复”,但是这样的剧情并不合适,因为现代社会并没有建立判官制度,观众需要对《判官爵德》的漫画有大量了解。他还觉得故事的结局太超现实和极端,所以决定对其加以调整,令之更加集中,更脚踏实地。他还考虑把判官爵德的一些比较有影响力的故事情节改编进来,例如1986年的《民主》(Democracy)和2006年的《源起》(Origins)。加兰决定避免冗长的故事,用爵德的日常工作这样更短的内容取而代之,描绘他在超级城市一号的反乌托邦环境下担任警察的经历。加兰还在开发这个角色的过程中试图忠实于原著,其中描绘的这个角色会随时间推移出现小幅的性格变化。他说:“我觉得爵德不会有什么很大的顿悟,但在整个电影过程中他肯定出现了改变。他在片头有非常明确的说法,但到片尾又做出了矛盾的结论。这也就是(他的)改变能够达到的最大程度了。”[14]加兰有意让安德森的角色发展过程更加传统化,以求弥补爵德性格上的稳定性[16]。

针对电影中桃树塔所在的街区设定,加兰表示,这些建筑“就像微型的城邦……你的生活和死亡可能都一直在这些大楼里面。”他还觉得,《新特警判官》中对未来的描绘应该根据瓦格纳的建议与现代生活方式联系起来。加兰以一家名为“桃树”(The Peach Tree)的餐馆为大楼命名,这里也是他初识瓦格纳的地方。由于预算上的限制,超级城市中像机器人、外星人之类内容无法得到呈现。[14]电影整个制作期间,加兰会把剧本发给瓦格纳,由其修饰部分对话。此外,厄本还会在表演时对剧本作进一步修饰[14]。

设计

播放媒体

播放媒体片中的“慢镜头”桥段旨在模仿出致幻药的效果,这些镜头的设计结合高速摄影和色彩饱和度调整一共花费了数年时间。亚历克斯·加兰曾质疑这样的效果是否能够营造出电影的暴力美感。[16][29][30]

电影主创人员认为,爵德的形象应该像个拳击手,体格精壮、行动迅速,而不是那种体型庞大到仿佛“某个服从大量类固醇的人。”他的判官制服也与漫画不同,去除了肩膀上突出的老鹰雕像,强调服装的实用性,增强其现实感[14]。加兰表示:“如果你在制服上非常忠实原著,那么要是穿上它的人被刺伤肚子那麻烦可就大了。爵德在第一线冲锋陷阵,他需要保护”[16]。除嘴唇外,爵德脸的其他部分始终没有在片中出现,他的头盔也一直戴在头上[31],这一设立与漫画原著相符[28]。厄本表示:“他代表着法律,本来就不应该露脸,我觉得这也是他的一种神秘之处……你看完塞吉欧·李昂尼的西部片不会说,‘上帝啊,我都不知道那个角色姓啥名谁!’那根本无关紧要”[32]。

爵德的标志性武器“立法者”(Lawgiver)是根据一支9毫米开火系统开发的全功能性武器,可以通过自动和半自动方式发射弹药[2]:9。他的摩托车“法律大师”(Lawmaster)是一辆经过改装的500cc摩托车,其上还增加了带机枪的大型整流罩,轮胎轴距经过扩展,可以使用最大可能的轮胎。这辆车的确上是可以开的,厄本坚持要亲自驾驶,而非依赖色键视觉特效。瓦梅格称有必要对漫画中的描绘加以改编,因为1995年的《特警判官》就曾试图直接复制漫画中的设计,但由于轮胎太大,那辆车无法运转[2]:9。

加兰和视觉特效总监乔恩·图姆(Jon Thum)早在2009年拍摄《别让我走》(Never Let Me Go)期间就开始设计本片中的“慢镜头”概念性桥段。他们对致幻药物的视觉效果进行了反复实验,确定观众能够接受多长时间的镜头而不至于从剧情和动作场面中分心。他们还在电影制作期间继续对效果做开发和调整,直到后期制作结束时为止,调整的范围包括颜色、色彩饱和度、图像制帧和镜头运动等。[16]“慢动作”的镜头还加入了彩虹般的色调和闪耀的光亮,以营造一种虚幻和空想的效果。主创人员采用了各种方法,如血袋、假肢、压缩空气和开枪打出真正的子弹等,以求获取慢动作镜头下枪弹直接命中人体的效果。最终完成的电影中采用的是压缩空气来营造肉身受到冲击时的涟漪[30]。加兰表示,这一做法的灵感源于自然纪录片中使用高速摄影来拍摄动物的做法。他说:“你看到鲸或是鲨鱼冲出水面……然后就停下来思考这些动物,你会因为想到……那些水滴是如果连接起来,如何相互接触而变得目瞪口呆。不知怎么的这就像真的(吸毒)一样,感觉既像是已经走到外面,又像是仍然留在室内一样。”不过,他对使用这种技术是否能够让暴力变成纯粹的美学提出质疑,称:“它真的能够做到如此抽象,以致于变成真正的美丽吗?……甚至连某人的面颊爆炸、或是一头摔进混凝土里,都仍然能显得美轮美奂吗?”[29]漫画家乔克(Jock)为电影的设计提供了概念艺术画作[33][34]。

拍摄

视觉特效艺术指导设计师尼尔·米勒(Neil Miller)创造的城市效果概念艺术图,桃树塔位于图像左侧。这些“微型城邦”逐渐经过进一步拉远和定位来突出其大小,显示各个大楼间更丰富的城市细节,达到强调超级城市一号规模的效果。

2010年11月12日,拥有4500万美元预算的《新特警判官》在南非开普敦开拍,花费了约13星期时间,同时还有第二组摄制队伍拍摄了超过7周时间[3][27][35]。取景地点包括约翰内斯堡和开普敦电影制片厂,《新特警判官》也由此成为该制片厂的第一个电影摄制项目[36][2]:31。项目涉及的工作人员包括开敦普的大部分剧组成员和约40名外来人员。制片人之所以选择在南非拍摄是因为与欧洲和北美相比,这里聘请演员和工作人员的成本更低,当地政府还会提供高达制作成本25%的回扣作为激励措施[36]。影片采用数字方式拍摄,使用的主要是瑞德数位电影摄影机公司的瑞德MX、SI2K和幻影Flex高速摄像机等三维相机,还采用了多摄像头平台[35][37]。另外有部分二维元素是在后期制作期间转换成三维[38]。

DNA影业创始人安德鲁·麦克唐纳请来安东尼·多德·曼妥(Anthony Dod Mantle)担任摄影指导,这也是曼妥首次涉足三维镜头拍摄[35][2]:12-13。制片人希望《新特警判官》的镜头看上去更现实,并从犯罪或黑帮电影中汲取灵感。为了表现出“慢镜头”毒品所需要的时间和空间上的改变效果,曼妥决定把画面拍摄得美感和迷失方向感兼具[2]:13。

超级城市一号及其中的高层塔楼都是在开普敦电影制片厂组建。片中马马以及手下为了杀死判官爵德而杀害数百位居民的关键镜头需要共计10天的拍摄时间,还要在制片厂内、外共计8个地方取景,再把这些镜头与视觉特效混合起来[2]:13。寻找桃树塔中庭合适外景地的工作相当困难,并且制片人也因成本上的考量希望不用搭建这样的外景。摄制人员在开普敦各处寻找合适的地点,最后发现有一处只有三面围墙的外部空间在夜间拍摄时看起来很像是建筑物内部。视觉特效总监乔恩·图姆由于无法及时获得飞行许可而没能登上直升机亲自指导约翰内斯堡航拍镜头的拍摄,最后拍得的镜头缺乏具体目标,导致他只能在其中挑选最符合故事需要的图像。[30]为了拍摄某些特写镜头,曼妥必须开发新的摄像机平台。他在描述自己试图实现的美学目标时称:“我希望看起来更有绘画的感觉。如果我们能做好的话,看起来会像是《银翼杀手》和《发条橘子》之间的效果”[35]。加兰一直都会待在拍摄现场,厄本于是会向加兰而非导演特拉维斯寻求指导[39]。

后期制作

为了确定超级城市一号的视觉外观,包括城市内各个塔楼的位置和设计,主创人员进行了多次尝试,以求营造出这个城市是从其他城市废墟中崛起的效果。他们发现,如果像漫画中那样把塔楼密集排放,就会显得这些塔楼都很小,于是他们让各个建筑之间有较大的空间,强调建筑物的庞大同时,也可以在画面中呈现道路和汽车,这样画面以外的内容也就有了想像空间。此外,建筑物还增加了露头和附属物,突破其单调的直线造型。[16][30]。2011年10月7日,《洛杉矶时报》报道称,由于与制片人和制片公司高管出现创作理念分歧,特拉维斯被禁止参与电影的剪辑工作。这一工作由加兰接管,他在这一过程中发挥了相当重要的作用,以致于可以寻求成为电影列名的又一位导演。考虑到加兰此前从未导演过电影,甚至从未负责过任何电影拍摄,这一情况可谓很不寻常。特拉维斯与制片人等存在的分歧主要涉及对他提供素材的不满,虽然没能参与剪辑工作,但他仍然监督着电影的进展。10月10日,特拉维斯和加兰发布联合声明,称两人早在电影制作开始前就达成了“非正统合作”协定,特拉维斯仍然是电影制作的一员,加兰也不会再试图让自己也成为导演。[40]

音乐

保罗·伦纳德-摩根(Paul Leonard-Morgan)创作本片配乐的器乐曲目[41][42]。他在谱写音乐时力图配合电影的未来感。他曾尝试采用以乐队为基础的音乐,但觉得效果太做作,并且不够大胆;于是他转向电子音乐,并采用20世纪80年代风格的合成器和现代音效模块制造出各种组合,并在得到的作品中增加失真及其他处理效果。伦纳德-摩根表示:“我一直在试图谱写出历久弥新、不属于任何特定时代的音乐。最后我选择的是将现代舞曲和令人回味的音景相交错。”为了配合表现“慢镜头”毒品效果的镜头,他采用的方法是先以正常速度演奏器乐,然后将其速度减缓到原有的数百分之一来与视觉效果相配,一秒钟的乐曲可以持续10分钟之久,接下来再在已经减慢的乐曲中加入正常速度的音乐[43]。“慢动作”的主题音乐采用的是一曲贾斯汀·比伯歌曲的非正式改编。加兰称,Portishead乐团的杰夫·巴罗(Geoff Barrow)“发给我一首贾斯汀·比伯的歌曲链接,其中把乐曲速度放慢了800倍,成了这段令人惊叹的合唱音乐。”莫根接下来根据调整过的曲段重新合成效果,得出的成品就用在完成的电影中。这段音乐最终定稿前,影片临时采用的是比伯的音乐[44]。

电影中还采用了其他多位艺术家的歌曲,包括Vitalic的“Poison Lips”,耶恩·麦卡洛(Yann McCullough)和杰玛·基克斯(Gemma Kicks)的“Dubstride”,马特·贝瑞(Matt Berry)的“Snuffbox”,罗伯特·沃尔什(Robert J. Walsh)的“Pontiac Moon”和鲍比·沃马克(Bobby Womack)的“Jubilee (Don't Let Nobody Turn You Around”。[2]:31

| 曲目表 | ||

|---|---|---|

| 曲序 | 曲目 | 时长 |

| 1. | She's a Pass | 3:16 |

| 2. | Mega City One | 3:13 |

| 3. | The Plan | 2:37 |

| 4. | The Rise of Ma-Ma | 1:55 |

| 5. | Anderson's Theme | 2:37 |

| 6. | Lockdown | 2:46 |

| 7. | Cornered | 2:17 |

| 8. | Kay Escapes | 3:17 |

| 9. | Mini-Guns | 2:02 |

| 10. | Undefined Space | 1:17 |

| 11. | Bad Judges | 2:03 |

| 12. | Judgment Time | 1:52 |

| 13. | Hiding Out | 2:23 |

| 14. | Order in the Chaos | 1:16 |

| 15. | Slo-Mo | 1:27 |

| 16. | Taking Over Peach Trees | 1:27 |

| 17. | It's All a Deep End | 2:20 |

| 18. | Judge, Jury and Executioner | 2:18 |

| 19. | Any Last Requests | 3:25 |

| 20. | You Look Ready | 1:38 |

| 21. | Ma-Ma's Requiem | 3:37 |

| 22. | Apocalyptic Wasteland | 2:24 |

市场营销

2012年8月,电影的病毒广告网站“爵德报告”(Dredd Report)发布,以讽刺德拉吉报告(Drudge Report)。网站上附有谴责“慢动作”毒品使用的视频,还有关于电影的新闻链接[45]。与电影关联的漫画出版,其内容相当于电影的前传,讲述马马身为妓女时的经历,她受到皮条客莱斯特·格兰姆斯(Lester Grimes)的控制,之后与“慢动作”的创造者埃里克(Eric)产生感情,莱斯特以干扰自己生意为由杀了埃里克,作为报复,马马用牙齿阉割了莱斯特,之后亲自接手“慢动作”的生产和销售[10][46]。这部漫画是由《判官爵德杂志》(Judge Dredd Megazine)编辑马特·史密斯(Matt Smith)创作,《公元2000年》(2000 AD)艺术家亨利·弗林特(Henry Flint)绘图,2012年9月5日发行。一幅包括漫画家乔克绘制内容的独家电影海报在2012年9月的奇幻电影节亮相,为影片作宣传[47]。《新特警判官》的市场营销活动赢得了多项金拖车奖提名,其中预告片《严重上瘾》(Big Addicted)获得了最佳惊悚电视预告片奖,另有最佳动作电视预告片、最佳原创电视预告片、最佳音乐电视预告片、最佳电视预告片图像提名,同时电影海报还获得了最佳原创海报奖提名[48]。有报道表明狮子一共花费了2500万美元的广告和打印成本[49]。

发行

2012年7月11日,《新特警判官》在2012年圣地亚哥国际动漫展首映[50],再于同年9月6日在多伦多国际电影节上放映[51],同月底在2012年奇幻电影节放映[52]。影片于2012年9月7日开始在英国院线放行,9月21日再开始在全球上映[53]。2012年9月28日,《新特警判官》在南非上映[54]。

票房

《新特警判官》在北美以外电影市场一共进账2760万美元[5],北美市场则为1340万美元,合计4100万美元[4]。电影在英国上映首周一共从415家电影院进账105万英镑,成为该周票房冠军,是继2010年的《电锯惊魂7》以来首部只允许18岁以上观众观看但仍然成为周电影票房冠军的作品[55][56]。不过到了第二星期,电影就下滑到了第5位,收入为76万9381英镑[57]。《新特警判官》在英国放映的大多是三维电影格式,由于发行商拒绝影院提供二维电影拷贝的要求,因此二维放映的情况很少,有报道认为,这一决定导致电影的观众数量有限,因为一些观众更喜欢观看传统的二维格式[58][59]。影片在英国的票房总额为690万美元[5]。

电影在北美放映前进行的预发行追踪调查结果表明,影片上映首周的票房可能是在800至1000万美元之间,这一数字主要是根据1995年《特警判官》欠佳的反响,以及电影的成人化分级估算[60]。影片上映第一天收入220万美元[61],首周从2506家电影院收入630万美元,在票房榜上排名第6,平均每家电影院收入2514美元。观众群中25岁以上的占69%,男性占75%,比其他任何一部电影都要高[4][62]。影片北美的放映周期一共持续了42天,于2012年11月1日结束[4]。除英国和北美外,《新特警判官》上映收入最高的前三名国家分别是中华人民共和国(450万美元)、俄罗斯(400万美元)和澳大利亚(200万美元)[5]。

专业评价

卡尔·厄本在2012年奇幻电影节上为影片宣传,他的表演获得了影评人的好评。

《新特警判官》获得了影评人较为正面的评价[63][64][65]。根据烂番茄上收集的147份评论文章,其中有114份给出了“新鲜”的正面评价,“新鲜度”为78%,平均得分6.5(最高10分)[66];而Metacritic上收集的29篇评论中则有18篇好评,4篇差评,7篇褒贬不一,综合评分59(最高100),属中等或褒贬不一的评价[67]。另外经CinemaScore进行的市场调查结果表明,影迷对电影的平均评分为“B”(最高A+,最低F)[61]。

影片在2012年圣地牙哥国际动漫展的首映获得了良好反响[68]。IGN对电影的评分为8(最高10分),称“《新特警判官》主要是对人物的研究,再由暴力和动作加以推动,我们想不出会有什么更好的办法来重新向电影观众介绍这个角色”[69]。Indiewire网站称:“就爵德来说,厄本要么有比西尔维斯特·史泰龙更好的角色来演,要么就是能够更好地把握这个人物,不过这位男演员仍然继续给出多才多艺的表演,把单纯的模仿转变成带有情感深度的表演”[70]。《帝国》杂志的克里斯·休伊特(Chris Hewitt)给予电影三星评价(最高五星),称片中主角拥有“绝对且无可争议的权利”,厄本扮演的爵德是个“面无表情的观影兴奋点——他不会像一个人那样成长,也不会说什么俏皮话……他用纯粹的神秘引来了少许笑声。”休伊特还称赞了瑟尔比扮演的安德森,称本片脚踏实地,是对判官爵德少见的优秀演绎,“其中厄本的下巴尤其令人印象深刻”[71]。《综艺》的杰夫·伯克希尔(Geoff Berkshire)称本片“严峻、坚韧且极其暴力”,爵德是个“寡言少语的难缠硬汉”,赞扬厄本“确实体现出了爵德作为一名堂堂正正的执法者、没有哪位卑鄙小人胆敢冒犯的神秘气质。”他还称赞瑟尔比体现出了电影的情感层面,称“电影的一个真正刺激的地方就是观看瑟尔比是如何轻易地在判官豪无留情的职责和灵媒层面的体恤与谅解之间的冲突上保持平衡”[72]。

《娱乐周刊》的达伦·法兰尼奇(Darren Franich)形容电影集黑暗、搞笑、血腥、欢闹于一身,并特别称赞厄本用他那“略显沙哑、有些模仿伊斯特伍德的嗓音和自己的下巴给出了令人信服的表演”[73]。《卫报》的费林·奥尼尔(Phelim O'Neill)对本片的评级为四星(最高五星),其中同意称赞了厄本的表演,称:“爵德在本质上几乎是个反面人物——他不会改变,也不会吸取教训——厄本完美达成了这场非常自负的演出。”他还称:“在一个充满妥协的改编世界里,《新特警判官》取得了一定的胜利”[74]。《新政治家》(New Statesman)的劳拉·斯里登(Laura Sneddon)指出,本片通过了贝克德尔测验,其中没有性别歧视,没有厌恶女性的倾向,从正面角度塑造女性角色,她并不显得比同行的男性更弱、更性感化或是表现出不足。斯里登认为,安德森一再表现出自己比那些小看她的男人更有实力,而马马则显示出比她的男性帮派团队成员更多的智慧和更强的虐待狂倾向,两位女性间没有任何以性别为基础的互动[75]。《好莱坞报道》的斯蒂芬·道尔顿(Stephen Dalton)称,电影中基本上没有那些“黑暗、讽刺和非常英式的幽默”,同时片中“有限的地点、电脑游戏风格的剧情以及寂静无声的幽默”可能会让一些漫画粉丝感到失望。达尔顿还认为,厄本的表演虽然贴近漫画,但还是少了点什么,不过他总体上觉得影片可以恰到好处地让原著粉丝感到满意,只是还不足以吸引到更多新的粉丝,爵德一角感觉起来更像是科幻动作片里的聪明肌肉男[76]。

美国许多报社影评人对电影的感观不及英国同行。《洛杉矶时报》的马克·奥尔森(Mark Olsen)认为这是“一部愚蠢当头的动作片”,“只是一系列单调的反派对抗”[77]。《新闻日报》(Newsday)的弗兰克·洛弗西(Frank Lovece)形容这是一部“没有灵魂的粗犷”电影,除了其中一个涉及瑟尔比的场景还算真实可信外,影片就“全部是硬汉说话,并且毫无幽默感地冷嘲热讽”[78]。《纽约邮报》的凯尔·史密斯(Kyle Smith)觉得片中的警方战术令人反感,他在文章中写道:“正义本来就应该是盲目的,但在这部影片里,我觉得法律真正想要的只是不用承担责任,”称《新特警判官》是一部“笨拙、尴尬而重复的电影”。他还补充道:“这并不是说本片品味低俗或俗气(虽然的确有这种感觉),而是说里面那些超级暴力的东西加起来却一点意义都没有。”[79]《明星纪事报》(The Star-Ledger)的斯蒂芬·威蒂(Stephen Whitty)称这是一部“灰色而丑陋的电影”,其中没有多少能够吸收观众的地方,除了毒品“慢动作”的效果镜头外,影片了无新意[80]。

电影的视觉特效和“慢动作”药品引起的慢镜头桥段获得了广泛赞誉。伯克希尔称这些部分非常引人注目地使用了三维技术,效果令人难忘[72]。休伊特称这些视觉特技在用色彩进行超现实风格喷溅上表示突出,电影使用的三维镜头大多非常出色,其中的“慢动作”桥段更是诩诩如生[71]。达尔顿赞扬影片“在视觉层面上一直令人印象深刻,其粗犷风格更像是《第九区》或《惊变28天》这样的邪典卖座片,而非标准的好莱坞漫画大片。”他还称,曼妥“首度涉及三维就是以饱和的颜色杀将出来,并与高分辨率的华丽特写镜头和令人眼花缭乱的慢动作桥段相结合”[76]。《新特警判官》赢得了2013年帝国奖的三维艺术奖,并获最佳英国电影和最佳科幻/奇幻电影奖提名[81]。

《判官爵德》的主创人约翰·瓦格纳对1995年的改编电影评价不佳,但他给予了《新特警判官》正面评价,称“我喜欢这部电影。不像第一部电影,本片是对判官爵德的真实再现……卡尔·厄本是位很好的爵德,我将非常乐意看到他继续出演续作。奥莉薇·瑟尔比非常出色地诠释了安德森……无论(电影的)人物还是剧情都是纯粹的爵德(风格)”[14][82]。《新特警判断》自发行之日起就被公认为邪典电影[83][84][85]。一些评论中还将本片与早几个月发行的动作片《突袭》相比较,认为两者的设定、剧情、人物上都存在类似元素,让《新特警判官》看起来更有衍生作品的意味[14][69][71][86][87]。

家用媒体

2013年1月8日,《新特警判官》在北美发布了DVD和蓝光光盘,并且开始提供数位下载,同月14日再在英国发行[88]。其中蓝光光盘版本包括有电影的二维、三维版本和数字复本。DVD和蓝光版本都包含7段花絮:《超级城市主义:判官爵德的35年》(Mega-City Masters: 35 Years of Judge Dredd)、《混乱之日:〈新特警判官〉的三维特效》(Day of Chaos: The Visual Effects of Dredd 3D)、《爵德》(Dredd)、《爵德的齿轮》(Dredd's Gear)、《第三维度》(The 3rd Dimension)、《欢迎来到桃树》(Welcome to Peachtrees)以及由厄本解说的《〈爵德〉活动漫画前传》(Dredd Motion Comic Prequel)[89][90]。电影的DVD和蓝光光盘在英国发售首周就成为销售冠军[91],在美国的销售也是如此,卖出了约65万套,其中蓝光光盘占了近一半,并且影片也是这一期间数字下载销售的榜首作品[92]。电影家用媒体的销售于2013年6月在英国出现飙升,这一定程度上是因为有传闻称这些销售成绩有可能影响到DNA影业是否继续拍续集的决定[63]。截至2013年9月,《新特警判官》估计在北美的家用媒体销售上一共进账约1000万美元,并且已经超过270天在线上零售商亚马逊英国的家用媒体畅销榜上位居百强之列[93]。

续集

加兰曾在2012年7月的伦敦电影动漫展上称,如果《新特警判官》的北美票房突破5000万就有可能拍摄续集,他还有计划将其制作成三部曲。第二部电影将关注爵德和超级城市一号的起源,第三部则会引入爵德的死敌,不死判官死亡和他手下的黑暗判官[14][94]。2012年8月,加兰表示这一系列将来有可能推出判官爵德电视系列剧[95]。2012年9月,加兰表示自己将会探索《源起》和《民主》故事主线,并引入判官卡尔和砍刀(Chopper),还会发展判官爵德是法西斯主义者的理念[16]。同月,麦克唐纳称之后的影片会与IM全球合作拍摄,并且很可能会在南非取景[96]。

2013年3月,执行制片人阿迪·尚卡尔称电影不大可能还会拍续集[97]。同年5月,厄本表示仍有希望拍续集,指出电影已经找到观众,影迷的回应有望重振这个项目[85]。《新特警判官》的粉丝于是在Facebook上发起呼吁拍摄续集的请愿。2013年7月,《公元2000年》对粉丝的请愿表示支持,还在杂志上刊出广告,截至2013年9月,请愿活动已经收集到超过8万个签名[84][93][98][99][100]。

2013年4月,《公元2000年》在杂志上发布电影续作的一幅预告图像,其中还标明了2013年9月的发行日期[101]。漫画的题目是《爵德:软肋》(Dredd: Underbelly),于2013年9月18日开始在《判官爵德杂志》第340期上刊载[102][103]。2014年2月,厄本确认加兰已经在与一家制片厂展开谈判[104]。

参考资料

^ Dredd. British Board of Film Classification. 2012-08-29 [2014-08-29]. (原始内容存档于2013-12-18).

^ 2.002.012.022.032.042.052.062.072.082.092.102.112.122.132.142.152.162.172.18 Dredd Production Notes. Lions Gate Publicity. Lions Gate Entertainment. [2013-05-21]. (原始内容 (DOC)存档于2013-05-21).

^ 3.03.13.2 Lodderhose, Diana. Thirlby joins 'Judge Dredd'. Variety. PMC. 2010-09-03 [2014-08-29]. (原始内容存档于2013-05-26).

^ 4.04.14.24.3 Dredd. Box Office Mojo. Amazon.com. 2012-10-25 [2014-08-29]. (原始内容存档于2014-07-13).

^ 5.05.15.25.3 Dredd (2012) - International Box Office Results. Box Office Mojo. Amazon.com. 2012-11-11 [2014-08-29]. (原始内容存档于2013-12-04).

^ Dredd. The Numbers. 2013-12-23 [2014-08-29]. (原始内容存档于2013-12-24).

^ Stevens, Match. Interview: Karl Urban. Shave. Shave Media Group. [2014-08-30]. (原始内容存档于2014-08-12).

^ Boucher, Geoff. ‘Dredd’: ‘Game of Thrones’ star takes ‘mad’ sci-fi detour. Los Angeles Times (Tribune Company). 2012-05-07 [2014-08-30]. (原始内容存档于2012-10-20).

^ 9.09.1 Lyttleton, Oliver. Confirmed: Lena Headey To Play Villain In 'Dredd'. Indiewire. 2011-01-12 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ 10.010.1 Williams, Owen. Dredd Prequel Comic Online. Empire. Bauer Media Group. 2012-09-05 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-12-18).

^ Domhnall Gleeson Interview – Star of True Grit, Never Let Me Go & the new Judge Dredd. Movies.ie. 2011-02-16. (原始内容存档于2012-03-17).

^ Judge Dredd image shows Karl Urban as new superhero. Metro (dmg media). 2011-07-18 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ Thomas, Matt. Motherhood leaves Rakie with nothing to Dredd from acting. Western Mail (Trinity Mirror). 2011-01-21 [2014-08-30]. (原始内容存档于2012-10-13).

^ 14.014.114.214.314.414.514.614.714.814.9 Williams, Owen. Exclusive: John Wagner And Alex Garland Talk Dredd. Empire. Bauer Media Group. 2012 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-10-20).

^ Anders, Charlie Jane. New Judge Dredd Movie Getting Danny Boyle Treatment?. io9. Gawker Media. 2008-12-20 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ 16.016.116.216.316.416.516.6 Young, Rob. Alex Garland Interview: Dredd 3D, SLO-MO, Sequel Ideas & More!. What Culture. 2012-09-04 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-02-15).

^ Fleming, Mike. Reliance Big’s ‘Judge Dredd’ Deal Makes Scifi Film A Hot Cannes Pre-Sale Title. Deadline.com. PMC. 2010-05-10 [2014-08-30]. (原始内容存档于2014-08-18).

^ 18.018.1 Judge Dredd to Start Filming this Fall. comingsoon.net. CraveOnline. 2010-05-10 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-12-24).

^ Finke, Nikki. Lionsgate Skeds ‘Dredd’ Reboot For 2012. Deadline.com. PMC. 2011-07-11 [2014-08-30]. (原始内容存档于2014-08-29).

^ Duncan Jones on Why He Passed on Directing the Judge Dredd Reboot. ReelzChannel. Hubbard Broadcasting. 2010-08-15 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-12-18).

^ Reynolds, Simon. Duncan Jones 'turned down Judge Dredd'. Digital Spy. Hearst Corporation. 2010-07-28 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-12-02).

^ Vejvoda, Jim. Judge Dredd Gets a New Title. IGN. j2 Global. 2010-09-03 [2014-08-30]. (原始内容存档于2014-02-18).

^ Giant Judge Dredd Movie Update: New Title, Synopsis, Cast Addition, & Filming Location Revealed. ReelzChannel. Hubbard Broadcasting. 2010-09-04 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-12-19).

^ McNary, Dave. Karl Urban seals 'Judge Dredd' role. Variety. PMC. 2010-08-18 [2014-08-30]. (原始内容存档于2014-08-30).

^ McClintock, Pamela; Lodderhose, Diana. 'Dredd' pre-sale deal tops Toronto. Variety. PMC. 2010-09-14 [2014-08-30]. (原始内容存档于2014-06-28).

^ Dawtry, Adam. Toronto film festival: the UK Film Council's finest hour?. theguardian.com (Guardian Media Group). 2010-09-16 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ 27.027.1 McClintock, Pamela; McNary, Dave. Lionsgate, IM Global reach three-pic deal. Variety. PMC. 2010-11-02. (原始内容存档于2014-08-20).

^ 28.028.1 Child, Ben. Can the new Judge Dredd excise all memories of Sly Stallone and Rob Schneider?. theguardian.com (Guardian Media Group). 2010-09-16. (原始内容存档于2014-04-14).

^ 29.029.1 Boucher, Geoff. [TIFF '12] BD Talks ‘Dredd’ With Karl Urban And Alex Garland!. Bloody Disgusting. 2012-09-10 [2014-08-30]. (原始内容存档于2014-02-15).

^ 30.030.130.230.3 Failes, Ian. In your face: Dredd 3D. Fxguide. FXGuide.com. 2012-10-04 [2014-08-30]. (原始内容存档于2014-03-04).

^ Tilly, Chris. Exclusive: Urban Talks Dredd. IGN. j2 Global. 2010-09-30 [2014-08-30]. (原始内容存档于2014-02-18).

^ O'Hara, Helen. 10 Things You Need To Know About Dredd. Empire. Bauer Media Group. 2012-06 [2014-08-30]. (原始内容存档于2013-12-18).

^ Connelly, Brendan. Comics Artist Jock Tweets Judge Dredd and The Losers Movie News. /Film. 2009-09-08 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ Alex Garland Writing Judge Dredd Script. ReelzChannel. Hubbard Broadcasting. 2009-09-10 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-18).

^ 35.035.135.235.3 Prince, Ron. Camera Creative: Anthony Dod Mantle. BSCine.com. British Society of Cinematographers. 2011-03-30 [2013-06-09]. (原始内容存档于2013-06-09).

^ 36.036.1 Perry, Alex. Africa's Starring Role. Time. Time Inc. 2011-04-10 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-07-20).

^ de Semlyen, Phil. Exclusive: Karl Urban Talks Dredd. Empire. Bauer Media Group. 2010-09-17 [2012-11-16]. (原始内容存档于2012-11-16).

^ Tustain, Jonathan. Prime Focus 3D Exclusive. 3D Focus. 2011-04-01 [2014-08-31]. (原始内容存档于2011-08-25).

^ Bovingdon, Edward. New Judge Dredd film "more honest" than Stallone version. Yahoo!. 2012-08-15 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-04-07).

^ Zeitchik, Steven; Fritz, Ben. Director drama heats up on 'Dredd' (Updated). Los Angeles Times (Tribune Company). 2011-10-07 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-05-06).

^ Paul Leonard-Morgan Scoring 'Dredd'. FilmMusicReporter.com. 2012-01-24 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-07-04).

^ Reynolds, Simon. Exclusive: 'Dredd' soundtrack: Karl Urban's 2000AD movie score in full – listen. Digital Spy. Hearst Corporation. 2012-08-31 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-03-31).

^ British Director Creates the Sound of Judge in Dredd. PRWeb. Vocus. 2012-09-04 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-22).

^ Alexander, Chris. Dredd 3D might make you a Belieber. Metro Canada (Metro International). 2012-09-18 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ Dredd 3D Debuts Viral Websites. comingsoon.net. CraveOnline. 2012-08-21 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ Smith, Matt (w), Flint, Henry (p,i), Blythe, Chris (col). "Top of the World Ma-Ma" Judge Dredd Megazine (328) (2012-10), Rebellion Developments

^ Wampler, Scott. Limited Paper: Mondo Kicks Off Fantastic Fest with Jock’s Dredd 3D Poster. Collider. 2012-09-20 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-03-29).

^ Disney, ‘Iron Man 3′ Dominate 2013 Golden Trailer Awards. Deadline.com. PMC. 2013-05-05 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-08-31).

^ Fritz, Ben; Kaufman, Amy. 'House' to top 'Dredd,' 'End of Watch,' Eastwood's 'Curve'. Los Angeles Times (Tribune Company). 2012-09-20 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-10-24).

^ Weintraub, Steve. Free Screening of Dredd 3D Wednesday Night at Comic-Con; Plus Karl Urban Moderates the Masters of the Web Panel Thursday. Collider. 2012-07-03 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-03-03).

^ Punter, Jennie. Toronto ups the volume. Variety. PMC. 2012-09-04 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-08-31).

^ Goldberg, Matt. First Wave of Fantastic Fest 2012 Line-Up Announced; Includes Dredd, Room 237, and The Shining. Collider. 2012-07-30 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-03-23).

^ Eames, Tom. Karl Urban, Wentworth Miller, Eric Stonestreet in 'The Loft' trailer. Digital Spy. Hearst Corporation. 2012-08-09 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ Barodien, Shaheema. Karl Urban visits Cape Town and talks Dredd 3D and the Springboks. News24. 2012-01-28 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-04-07).

^ Kemp, Stuart. Around-the-World Roundup: 'Expendables' Back on Top. Box Office Mojo. Amazon.com. 2012-09-11 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-07-13).

^ Gant, Charles. Dredd comes out top on weekend when audiences prefer the sun to the screen. theguardian.com (Guardian Media Group). 2012-09-11 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ Gant, Charles. The Sweeney is off to a Flying Squad start at the UK box office. theguardian.com (Guardian Media Group). 2012-09-18 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ Kermode, Mark. Mark Kermode's DVD round-up. theguardian.com (Guardian Media Group). 2013-01-13 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ Turner-Dave, Kieran. ‘Dredd’ shows why the 3D film format is doomed... again. The Independent (Independent Print Limited). 2012-09-16 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-01-28).

^ Forecast: Odds Favor Clint's 'Curve' on Competitive Weekend. Box Office Mojo. Amazon.com. 2012-09-20 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-04).

^ 61.061.1 Fleming, Mike. Soft Friday Box Office: Clint Eastwood’s ‘Trouble With The Curve’ Disappoints; But ‘End Of Watch’ Strong Even If ‘House’ #1; Rebooted ‘Dredd’ Opens Just Dreadful. Deadline.com. PMC. 2012-09-22 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-08-31).

^ Subers, Ray. Weekend Report: Photo Finish in Slow Race to the Top. Box Office Mojo. Amazon.com. 2012-09-23 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-18).

^ 63.063.1 Armitage, Hugh. 'Dredd 3D' sequel rumour causes DVD sales spike. Digital Spy. Hearst Corporation. 2013-06-24 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ Gallagher, Brian. Dredd 3D Sequel Petition Launches Online. MovieWeb. WATCHR Media. 2013-07-25 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-08-31).

^ Sullivan, Kevin P. 'Dredd 3D': The Reviews Are In!. MTV. Viacom. 2012-09-21 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-08-31).

^ Dredd 3D (2012). Rotten Tomatoes. [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-08-08).

^ Dredd. Metacritic. CBS. [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-11-01).

^ Rosen, Christopher. 'Dredd' Comic-Con Reviews: Premiere Draws Solid Notices From Critics. The Huffington Post. 2012-07-12 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-24).

^ 69.069.1 Krupa, Daniel. The New Judge Dredd Movie is a Gripping Character Study That's Fueled by Action and Violence. IGN. j2 Global. 2012-07-12 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-02-18).

^ Gilchrist, Todd. Comic-Con '12 Review: 'Dredd' A Visually Strong, Engaging But Ultimately Empty Cinematic Experience. Indiewire. 2012-07-12 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ 71.071.171.2 Hewitt, Chris. Dredd. Empire. Bauer Media Group. 2012 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-18).

^ 72.072.1 Berkshire, Geoff. Dredd. Variety. PMC. 2012-07-12 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-08-05).

^ Franich, Darren. Dredd 3D (2012). Entertainment Weekly. Time Inc. 2012-09-19 [2014-08-31]. (原始内容存档于2014-07-15).

^ O'Neill, Phelim. Dredd – review. theguardian.com (Guardian Media Group). 2012-09-06 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-09-22).

^ Sneddon, Laura. Why Dredd 3D gets women in comics right. New Statesman (Progressive Media International). 2012-10-04 [2014-08-31]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ 76.076.1 Dalton, Stephen. Dredd 3D: Film Review. The Hollywood Reporter. Prometheus Global Media. 2012-09-02 [2014-09-01]. (原始内容存档于2014-04-07).

^ Olsen, Mark. Review: 'Dredd 3D' has the cast and the look but not the feel. Los Angeles Times (Tribune Company). 2012-09-22 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-12-22).

^ Lovece, Frank. 'Dredd' review: Satire played straight. Newsday. 2012-09-19 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-09-21).

^ Smith, Kyle. You’ll ‘Dredd’ this disaster. New York Post (Cablevision). 2012-09-20 [2014-09-01]. (原始内容存档于2014-07-08).

^ Whitty, Stephen. Lest ye be 'Judge': The 'Dredd'ed remake, reviewed. The Star-Ledger (Newark, New Jersey: Advance Publications). 2012-09-21 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-09-22).

^ Lachno, James. Empire Awards 2013: Skyfall and the Hobbit big winners. The Daily Telegraph (Telegraph Media Group). 2013-03-25 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-06-17).

^ Keily, Karl. John Wagner Discusses 35 Years of Dredd. Comic Book Resources. Boiling Point Productions. 2012-07-31 [2014-09-01]. (原始内容存档于2012-10-25).

^ Esposito, Joey. Dredd 3D Sequel Comic Teased. IGN. j2 Global. 2010-04-11 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-04-14).

^ 84.084.1 Keily, Karl. SDCC: "2000 AD" Endorses Unofficial "Dredd" Sequel Campaign. Comic Book Resources. Boiling Point Productions. 2013-07-30 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-12-04).

^ 85.085.1 Chitwood, Adam. Karl Urban Says a Dredd Sequel Is "Not Off the Agenda". Collider. 2013-05-15 [2014-09-01]. (原始内容存档于2014-03-30).

^ Topel, Fred. He’s Not A Superhero: Alex Garland on Dredd 3D. CraveOnline. 2013-09-19 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-12-24).

^ Lussier, Germain. /Film Interview: Karl Urban, the Star of ‘Dredd 3D’. /Film. 2012-09-06 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-11-09).

^ Bradley, Dave. Dredd Review. SFX. Future plc. 2013-01-22 [2014-09-01]. (原始内容存档于2014-09-01).

^ Rawden, Jessica. Dredd Is Bringing Judgment To 3D, Blu-ray And DVD In January. Cinema Blend. 2012-11-15 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-12-14).

^ Graham, Bill. Dredd 3D Blu-ray Review. Collider. 2013-01-17 [2014-09-01]. (原始内容存档于2014-08-30).

^ Lane, Dan. Dredd debuts at Number 1 on the Official Video Chart. Official Charts Company. 2013-01-22 [2014-09-01]. (原始内容存档于2014-07-09).

^ Trumbdore, Dave. Dredd Tops Blu-ray, DVD and Digital Download Sales. Collider. 2013-01-22 [2014-09-01]. (原始内容存档于2014-05-04).

^ 93.093.1 Brew, Simon. Dredd 2: can fans make the sequel happen?. Den of Geek. Dennis Publishing. 2013-09-18 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-12-26).

^ Armitage, Hugh. 'Dredd': Alex Garland lines up sequels. Digital Spy. Hearst Corporation. 2012-07-09 [17 December 2013]. (原始内容存档于2014-06-28).

^ Hoare, James. Judge Dredd TV series? Alex Garland hopes so.... SciFiNow. Imagine Publishing. 2012-08-31 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-12-26).

^ Macnab, Geoffrey. ADNA talks future of Dredd trilogy. Screen Daily. Screen International. 2012-09-09 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-03-20).

^ 'Dredd 3D' Won't Get Sequel, Producer Adi Shankar Says It 'Totally Bombed'. The Huffington Post (AOL). 2013-03-28 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ Franich, Darren. There Should Be A Sequel: 'Dredd'. Entertainment Weekly. Time Inc. 2013-07-25 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-11-01).

^ 2000AD Launches Official Dredd Sequel Petition. SFX. Future plc. 2013-07-25 [2014-09-01]. (原始内容存档于2014-03-06).

^ Armitage, Hugh. 'Dredd' launches official sequel petition. Digital Spy. Hearst Corporation. 2013-07-25 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-12-17).

^ Skinner, Kevin. Dredd 3D Sequel Coming This September In Comic Form. The Daily Blam. 2013-04-11 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-12-20).

^ McMillan, Graeme. 'Dredd' Continues in Comic Book 'Underbelly'. The Hollywood Reporter. Prometheus Global Media. 2012-09-13 [2014-09-01]. (原始内容存档于2014-07-01).

^ Keily, Karl. Wyatt Brings Back "Dredd 3D" In "Judge Dredd: Underbelly". Comic Book Resources. Boiling Point Productions. 2013-10-03 [2014-09-01]. (原始内容存档于2013-12-03).

^ Biring, Amarpal. Destination Star Trek Frankfurt: Press Conference Report. What Culture. 2014-02-22 [2014-09-01]. (原始内容存档于2014-02-25).

外部链接

维基共享资源中相关的多媒体资源:新特警判官 |

- 官方网站

互联网电影数据库(IMDb)上《新特警判官 》的资料(英文)

AllMovie上《新特警判官 》的资料(英文)

Box Office Mojo上《新特警判官》的資料(英文)

Metacritic上《新特警判官》的資料(英文)

爛番茄上《新特警判官》的資料(英文)

| ||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||