新文化运动

《青年雜誌》第一期,作為陳獨秀在文壇活躍的象徵同時,也昭示著中國自1840年以來即將再次降臨的思想風暴。

新文化運動(五四文化運動),由胡适、陈独秀、鲁迅、钱玄同、蔡元培等一些受過西方教育(當時稱為新式教育)的人發起的一次“反传统、反儒家、反文言”的思想文化革新、文学革命運動[1],涵蓋了民初在北京發生的一場深刻的文化政治示威運動五四运动。新文化運動標誌著中國知識分子顛覆中國中心主義,否認自身的文化價值,認同西方文化以及民主共和制,走向了歐洲中心主義。[2]1915年,陳獨秀在其主編的《新青年》刊載文章,提倡民主與科學(“德先生”與“賽先生”),批判傳統純正的中國文化,並傳播馬克思主義思想;一方面,以胡適為代表的溫和派,則反對馬克思主義,支持白話文運動,主張以實用主義代替儒家學說,即為新文化運動濫觴。中国共产党根据毛主席语录坚称五四运动以前的新文化运动是资产阶级民主主义的新文化运动,五四运动以后的新文化运动是无产阶级领导的新民主主义文化,也就是以马克思主义为指导的新文化。[3]

近代马列史學家把這一階段的文化運動稱為五四文化運動。[4]1924年4月19日,中國共產黨中央局委員長陳獨秀、秘書毛澤東聯名發出通告,第一次要求各地黨和團的組織開展“五一”、“五四”、“五五”、“五七”紀念和宣傳活動,強調恢復國權運動、新文化運動,紀念五五(馬克思誕辰),目的在於傳播馬克思主義。 [5]中國國民黨和中國共產黨的歷史觀都肯定五四文化運動,但是各自的表述有所不同。「新文化運動」和與之相對的「中華文化復興運動」在中國現代歷史上均產生了大影響。[6]

目录

1 背景

1.1 國粹與国体宪法争议

2 兴起

2.1 国民性改造

2.2 新青年杂志

2.3 国语运动

2.3.1 文学革命

2.3.2 汉字拉丁化

2.4 伦理解放

2.5 新史学

2.6 宣传革命

3 后续

3.1 马列主义来华

3.2 文化大革命

3.3 社会主义新文化

4 反对观点

5 歷史評價

6 影響

7 参考文献

8 研究書目

9 相關條目

10 外部連結

背景

十九世纪时,欧洲中心主义在西方学术界风靡一时,成为占统治地位的历史学、人类学、社会学思想。[7]欧洲中心主义是一种将欧洲人与非欧洲人区分开来的观念,其文化的核心是要使这一文化在欧洲内和欧洲外都获得霸权地位——认为欧洲民族和文化优越于所有非欧洲的民族和文化。[8]欧洲中心主义者认为,现代化起源于欧洲,从根本上说是文化的原因,欧洲人的领先证明欧洲文化比其他文化更优秀。[9]以黑格尔、赫尔德、马克斯·韦伯、利奧波德·馮·蘭克为首的欧洲中心主义者把欧洲(主要是西欧)的历史看作是世界历史发展的主轴和主要动力。[10]主張19世紀的西歐民族是文明民族、理性民族,是人類理性思想的最高代表;而原始民族和非歐洲民族都是非文明民族和非理性民族,低于西歐民族的發展階段。[11]西方文明史教育致力於塑造一個本質主義的西方特性,通過建構國民的優越感區別於外部世界。[12]薛纽伯、弗朗索瓦·基佐对欧洲历史的论述中,封建主义与专制主义是分属不同时代的相互对立的国家制度。西方资本主义优越于封建主义,而封建主义则优越于奴隶制和原始氏族社会。因而“落后民族”要赶上“文明民族”,其任务就是要通过整体社会变革,将本民族的落后的社会经济形态转变为较先进的社会经济形态。

1898年严复翻译的赫胥黎《天演论》出版,物竞天择思想迅速流行,进化论的传播为伦理革命以及唯物史观的确立扫清了障碍。陈独秀在《青年杂志》的发刊词中,就是用进化论的观点来"敬告青年"的。[13]福泽谕吉为代表的日本启蒙思想家对于现代民族国家文化及改造国民性理论对留日中国学生的影响也很大。高山林次郎的《世界文明史》、家永丰吉的《文明史》、基佐的《欧罗巴文明史》都涉及到“文明”、“国民性”(或精神、元气等)、“地理与文明”等,而且极力推崇法国,称其为“文明之母”,日本盛行起“法国革命热”以及文明史热潮。时在日本的梁启超受此影响,对法国大革命极其推崇,誉其为人类迈向现代文明的主要动力,[14]赞其为“结数千年专制之局,开百年来自由之治。”[15]

随着西方国家强加于中国的不平等条约,基督教的传教活动蓬勃发展。来华外国传教士开启了对中国国民性的研究,其中披露了中国国民性的落后与丑陋,突显西方国家在种族与文化上的优越。在中国北方农村传教的美国公理会传教士史密斯(Arthur H. Smith,斯密斯),中文名明恩溥,于1889年在上海《字林西报》(North-China Daily News)上刊发了一系列评论中国人的文章,1894年在纽约发行英文版Chinese Characteristics,1896年翻译为日文版《支那人气质》。这本书对日本人以及留日中国学生产生了广泛的影响。鲁迅临死前仍希望有人翻译斯密斯的《支那人气质》让中国人自省。[16]传教士何天爵《真正的中国佬》以及麦高温《中国人生活的明与暗》描绘的中国充满了落后、失败以及灾难感。新文化运动中流行的中西文化比较理论,同样贯穿了一条以西方公民精神批判中国国民性的主线。

当时外国人称中国人是东亚病夫,说中国人在精神思想层面上的麻木、萎缩、愚昧,以及面对极权统治的无动于衷、逆来顺受、苟且偷生和没有信仰的国民特性。[17]1896年10月17日登载上海英国人办的英文报纸《字林西报》的一篇文章,作者是英国人,按照梁启超的翻译是:“夫中国——东方病夫也,其麻木不仁久矣,然病根之深,自中日交战后,地球各国始悉其虚实也。”受西方殖民影响下,当时整个社会思潮醉心欧化。《新民丛报》载文讽评道:“见一外国人则崇之拜之,视之如无所不知无所不能之上帝。虽一外国流氓,其入中国也,其身价可以倍周孔。官吏大夫与交接者,得其一顾盼,登龙门不如也。”而八国联军占领的北京“家家户户,都高挂着顺民旗,口口声声,都高喊着洋大人。因惊生惧,因惧生媚,于是把从前扶清灭洋的排外主义,变成个托庇捧臀的媚外主义,因此人人媚外,举国如狂。”[18][19]

美国传教士明恩溥、伊利诺大学校长詹姆士等人建议把尚余的庚子赔款用于发展教育事业,以抵御日本势力借大批留日学生对中国的渗透,“使用那从知识上与精神上支配中国领袖的方式”。[20]1907年罗斯福总统宣布将庚子赔款中"超出实际损失的那一部分" 退还中国,作为中国向美派遣留学生的经费,所以在新文化运动前后,留学美国的学生也比较多。胡适就是第二批庚子赔款的留美学生。曾为新文化运动激进派的中共创始人之一陈独秀一方面批判儒教,另一方面则推崇基督教。1917年,他在致《新青年》读者的信中说: "吾之社会,倘必需宗教,余虽非耶教徒,由良心判断之,敢日推行耶教,胜于崇奉孔子多矣。以其利益社会之量,视孔教为广也。”

國粹與国体宪法争议

1914年9月28日,袁世凯率领百官在孔庙祭孔。

晚清時期,經過甲午戰爭、庚子事變後,民族危機空前緊迫,中國人對傳統文化和政治制度產生強烈懷疑,激進的要打倒之,保守的也要改良之。天朝自大,頑固不變,已經成為笑柄。当时,西方列强要么是英式君主立宪制,要么是美式民主共和制。在晚清最後十年的新政中,中國派出很多青少年赴日本和歐美留學,例如蔡元培、陳獨秀、魯迅、胡適等。這批青少年接受了各類西方現代思想,日後成為五四運動的思想骨幹。因此也可以說,五四文化運動也是西學挑戰中國傳統文化的運動。

革命派以古文经学为武器,宣传排满兴汉的思想及其革命主张。辛亥革命之前,一些身在海外的中國青年創辦宣傳新思想的刊物。在日本有鄭貫公、馮自由、馮斯奕創辦的《開智錄》,在法國有蔡元培、李煜瀛的《新世紀》週刊。1911年辛亥革命结束了君主体制。辛亥革命之後,嶄新的中華民國在1912年初立即頒佈了一系列禁止纏足,廢除跪拜禮,停止小學、中學、各級示範學校讀經等文化改革政令。1912年蔡元培擔任中華民國臨時政府的教育總長,在九月通過《教育宗旨令》因“学孔与信仰自由相违”正式将尊孔从国家教育宗旨中删除。然而這些激進措施,引起了保守分子的不滿。1912年10月7日,陳煥章等在上海成立孔教會,尊康有為為會長。而以康有为、严复、陈焕章为首的一部分保守知识分子认为孔子是中国文化和道德的象征,相信尊孔可以巩固共和、培养民德和保存国粹,上书参议院和众议院,提出要在宪法上“明定孔教为国教”。1913年康有為回國,在上海主編《不忍》雜誌,宣揚尊孔復辟。不久孔教活動又得到了嚴復等知名學者的支持。宪法起草委员会成员汪榮寶和陳銘鑒提出了定孔教為國教案,提案認為中國的國粹「即孔子之教」,要求在宪法“内定孔教为国教”。[21]张勋等十三省督军致电黎元洪,也提出尊孔复古的要求,并在他们的支持下各省纷纷成立了尊孔会。

从清朝旧官僚变为中华民国大总统的袁世凯意欲稱帝,在文化方面,袁世凯提出「尊孔復古」的口號,為自己製造洪憲帝制的輿論、文化基礎。1913年7月二次革命失敗之後,激進勢力被袁世凱清除,保守勢力氣焰高漲。1913年10月31日袁世凯在《天坛宪法草案》第19条规定:“国民教育,以孔子之道为修身大本。”1914年,袁世凯在其正式颁发的祭孔告令中声称:“孔子之道,亘古常新,与天无极。……国纪民彝,赖以不坠。”[22]1913年10月,民国政府的日本顧問有賀長雄發表《共和憲法持久策》倡言復辟帝制。12月12日,中國政府憲法顧問弗兰克·约翰逊·古德诺撰《中華民國的國會》的意見書遞呈袁世凱,认为中华民国宪法不能全然采用法国制或美国制。他从历史、政治、法律、国际关系以及国民素质等方面论证比较了君主制与共和制的长短。[23]

1914年,章士釗在日本東京與谷鐘秀、楊永泰、陳獨秀等人創辦《甲寅雜誌》(歐事研究會的機構刊物),發表憲政民主思想政論時評。撰稿人有章士釗、陳獨秀、李劍農、李大釗、高一涵、胡適、易白沙,吳稚暉,楊昌濟等人。1914年,留美學生任鴻雋等人成立“中國科學社”,出版《科學》雜誌,1918年遷回國內後設在南京高師,和批判《新青年》雜誌的學衡社有密切關係。

1915年1月22日,袁世凱总统頒佈《教育綱要》,重新強調尊孔讀經,同時醞釀復辟帝制的活動。1915年8月,美国顾问古德諾在袁世凯授意下,发表《共和与君主》一文,指出东方人不适合于民主的政府形式,因为他们从来没有过民主政府,君主制才適合中國社會國情,并在美国各地讲演,为袁世凯复辟帝制制造舆论。同盟會元老杨度、孙毓筠、嚴復、劉師培等遂据此发起鼓吹君主立宪制的筹安会。随后楊度發表《君憲救國論》指出“中国程度决不能行极端之民权”。劉師培则作《君政复古论》、《联邦驳议》,支持袁世凯复辟帝制,认为中央集权是中国固有的政治制度,反对因德国、美国的富强借鉴其民主共和制。梁啟超作《異哉所謂國體問題者》一文,批駁以君主立憲之名,行帝制恢復之實的主張。

9月15日,《新青年》月刊雜誌在上海法租界出版創刊號,法語刊名“La Jeunesse”。陳獨秀主辦,群益書社發行。開始影響不大。12月,袁世凱宣佈恢復帝制,12月25日爆發護國戰爭,蔡鍔宣佈雲南獨立,並北上討伐袁世凱。1916日1月22日,《民國日報》在上海創刊,主編為葉楚傖、邵力子、主要撰稿人有戴季陶、沈玄廬等。最初該報以討袁為主旨,後成為國民黨中央機關報。2月15日《新青年》1卷6號,和1916年9月1日2卷1號,連載易白沙的《孔子評議》,開始非孔。同年9月11日,陳煥章等上書請定孔教為國教。9月20日,康有為發表《致總統總理書》,呼籲總統黎元洪和總理段祺瑞,將孔教“編入憲法”,祀孔行拜跪禮。陳獨秀在《新青年》2卷2號——3卷6號(1916年10月——1917年6月)連續發表《駁康有為致總統總理書》、《憲法與孔教》、《孔子之道與現代生活》、《袁世凱復活》、《舊思想與國體問題》、《尊孔與復辟》等文,吳虞發表《家族制度為專制主義之根源論》,推動批孔運動。12月1日陳獨秀发表《袁世凯复活》说:“法律上之平等人權,倫理上之獨立人格,學術上之破除迷信,思想自由,此三者為歐美文明進化之根本原因,而皆為尊重國粹國情之袁世凱一世、二世所不许。”

1916年3月22日袁世凱宣佈取消帝制,6月6日病死。副总统黎元洪繼任中華民國大總統。8月15日,《晨鐘報》於北京創刊,梁啟超、林長民主持,李大釗任第一任執行主編,不久辭去。9月,《大公報》股東之一王郅隆全面收購《大公報》,然後邀請胡政之為主筆兼經理,《大公報》面貌為止一新。12月26日,黎元洪任命蔡元培為北京大學校長,1917年1月4日蔡元培到職。

辛亥革命的失败,引起人们从文化上寻找根源的兴趣。担任过京师大学堂校长的严复在天津《直报》发表《原强》称:“今之中国,非犹是病夫也。”“中国者,固病夫也。”梁启超在《新大陆游记》中说:“而称病态毕露之国民为东亚病夫,实在也不算诬蔑。”蔡元培对于新文化运动寄予厚望,称:“吾国以病夫闻于世也久矣,振而起之,其必由日新又新之思想普及于人人,而非恃一手一足之烈。”[24]鲁迅、陈独秀等也多次称中国为“病国”、“病夫”。陈独秀称:“人字吾为东方病夫国,而吾人之少年青年,几无一不在病夫之列,如此民族,将何以图存?”[25]他在《我之爱国主义》一文中称:“外人之讥评吾族,而实为吾人不能不俯首承认者,曰‘好利无耻’,曰‘老大病夫’,曰‘不洁如豕’,曰‘游民乞丐国’,曰‘贿赂为华人通病’,曰‘官吏国’,曰‘豚尾客’,曰‘黄金崇拜’,曰‘工于诈伪’,曰‘服权力不服公理’,曰‘放纵卑劣’。凡此种种,无一而非亡国灭种之资格,又无一而为献身烈士一手一足之所可救治。”“中国人民简直是一盘散沙,一堆蠢物,人人怀着狭隘的个人主义(嚴格而言應理解為利己主義),完全没有公共心,坏的更是贪贿卖国,盗公肥私,这种人早已实行了不爱国主义,似不必再进以高论了。”[26]胡适认为中国传统文化造就了“一分像人、九分像鬼的不长进民族”。“要改造中國的民族,要把這老大的病夫民族,改造成一個新鮮活潑的民族。”[27]陈公博认为“中国人懒怠成性,事事不肯细心研究,不怪外人以病夫睡狮目之。”

由于孔子所提倡的是“封建时代之道德、礼教、生活、政治”,与“建设西洋式的新国家”的目标不相适应。所以,新文化的倡导者们认定,为了提倡民主和科学,给发展资本主义扫清思想障碍,必须对孔学进行批评。为此,他们认为:“儒教不革命、儒学不转轮,吾国遂无新思想、新学说,何以造新国民?悠悠万事,惟此为大已吁!”[28]陈独秀更认定:“現在袁世凱雖然死了,袁世凱所利用的傾向君主專制的舊思想,依然如故。要帝制不再發生,民主共和可以安穩,我看比登天還難!如今要鞏固共和,非先將國民腦子裡所有反對共和的舊思想,一一洗刷干淨不可。因為民主共和的國家組織、社會制度、倫理觀念,和君主專制的國家組織、社會制度、倫理觀念全然相反。”[29]谭嗣同要求全面的文化变革,指出「三纲五伦之惨祸烈毒」。维新派注重批判中国传统婚姻陋俗文化, 力图变革婚姻习俗。革命派内部的无政府主义者吴稚晖、李石曾等人极力批判传统文化,全盘否定中国历史。

新文化运动能够发生,一定程度上有赖于言论自由的大环境。从1912年民国建立,到中國國民黨1927年开始训政,中国言论空前自由。1949年中华人民共和国成立之后,中国大陆言论自由受到极大限制,直到近年改革开放,才开始逐步放鬆;而台灣在解除戒嚴後,逐步恢復了言論自由。

兴起

近代以来,为了挽救国家的危亡,中国的知识分子向西方国家寻找真理。辛亥革命的失败和北洋军阀统治的建立,更使人们陷入了深深的绝望、苦闷和彷徨之中。1915年陈独秀创办《青年杂志》(后更名为《新青年》),成为新文化运动的主要阵地。

一些中国知识分子认为,以往少数先觉者的救国斗争之所以成效甚少,是因为中国国民对之“若观对岸之火,熟视而无所容心”。中国国民的性质与行为的堕落,乃是“亡国灭种之病根”。因此,“欲图根本之救亡”,必须改造国民性。他们决心发动一场新的启蒙运动,以期廓清蒙昧、启发理智,使中国大众从封建思想的束缚中即蒙昧状态中解放出来。[30]

国民性改造

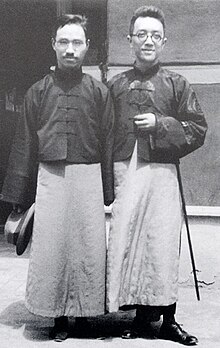

胡適(右)和胡先驌

国民性改造發源于明治时期日本为了向西方学习,批判民族劣根性,进行国民性反省。福泽谕吉通过日本文明和西洋文明的对比,对日本国民性进行了严厉批判:“日本人自古以来,就不重视自己的地位,只知趋炎附势,企图依靠他人谋求权势,否则,就取而代之,步前人的后尘,即所谓‘以暴易暴’,真是卑鄙已极,这与西洋人独立自主的精神相比,确有天壤之别。”梁启超受此启发提出:“凡一国之能立于世界,必有其国民特具之特质,上自道德法律,下至风俗习惯,文学美术,皆有一种独立之精神,祖父传之,子孙继之,然后群乃结,国乃成。斯实民族主义之根柢源泉也。”梁启超强调创造新的国民性是“今日中国第一急务”。梁启超更是在《呵旁观者文》、《新民议》和《论中国国民之品格》等文章中,明确的把中国的悲剧归结为国民性的问题。胡适宣称:“我们必须承认我们自己百事不如人,不但物质机械上不如人,不但政治制度不如人,并且道德不如人,知识不如人,文学不如人,音乐不如人,艺术不如人,身体不如人。”[31]“此後最要緊的是改革國民性,否則,無論是專制,是共和,是什么什么,招牌虽换,货色照旧,全不行的”。[32]留日学生创办《清议报》、《新民丛报》、《浙江潮》、《國民日日報》等报章杂志,深入揭露、批判了奴隶性、自私、虚伪等种种中国国民劣根性的表现,使越来越多的人认识到几千年来逐步形成的中国文化,有加以深刻反思、批判的必要。[33]

新青年杂志

《新青年》

维基文库中相关的原始文献:

维基文库中相关的原始文献:

1915年9月15日,陳獨秀在上海創辦了《青年雜誌》(自第二卷改成《新青年(La Jeunesse)》,研究這段歷史的人們也普遍以《新青年》作為該雜誌的總稱,宣告办刊方针为“盖欲与青年诸君商榷将来所以修身治国之道”,原是以安徽人为主体的地方性刊物。陈独秀对法兰西文明的热情歌颂。他在《新青年》创刊号上发表的《法兰西人与近世文明》一文中说:“近世三大文明,皆法兰西人之赐,世界而无法兰西,今日之黑暗不识仍居何等。”文中认为人权论、进化论、社会主义三大现代文明基石都归功于法国人。[34]还译载了法国历史学家薛纽伯的《现代文明史》,大力倡言洛克的自由主義。法国在《新青年》的宣传下成了文明和革命的典范。[35]

1917年1月,爱国民主主义者、教育家蔡元培出任北京大學校长,聘請陳獨秀其出任北京大學文科學長,陳獨秀將《新青年》總部遷往北京。1月1日的2卷5號,發表尚在美國的哥倫比亞大學博士候選人胡適的來信,題為《文學改良謅議》。5月出版的3卷3號上,又發表胡適《歷史的文學觀念論》一文,引起青年讀者的反響。從此五四“文學革命”的號角吹響。8月份,3卷6號出版之後,因發行不足,《新青年》暫時停刊。《新青年》自4卷1号变为北京大学6位教授轮流编辑的著名刊物,加上胡适投稿帮忙,开启了以普及推广白话文为第一目标的新文化运动。[36]《新青年》提出的基本口号是民主和科学,即所谓拥护「德先生」(指「民主」Democracy)和「賽先生」(指「科學」Science)。陈独秀宣告:“我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。”为此,“一切政府的压迫,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞”。並在該刊物上大量發表抨擊尊孔復古思想的文章。標誌著「新文化運動」的開始。這一時期中國的著名思想家、文學家們也紛紛在該刊物上發表文章,如胡適、魯迅、钱玄同、李大釗、周作人、吳虞等。這些撰稿人普遍接受了西方民主和科學的思想,使之成為新文化運動前期的指導思想。當時,《新青年》杂志和北京大学成为了新文化運動的主要陣地。陈独秀在《青年》创刊号上发表《敬告青年》提出以西方文化为楷模改铸中国传统文化的六项主张。[37]

1918年1月15日《新青年》復刊,出版第4卷1號,文字編排使用現代標點符號。雜誌編輯部由陳獨秀一人發展到陳獨秀、錢玄同、劉半農、陶孟和、沈尹默、胡適等六人,後來高一涵、周樹人(魯迅)、周作人、李大釗也加入了。4卷5號上魯迅發表小說《狂人日記》,並從該期開始,雜誌完全使用白話文,拉開中國現代白話文學序幕。4卷6號是由胡適編輯的“易蔔生號”,從此娜拉形象被中國激進青年女性所崇拜。

1918年3月,張東蓀創辦研究系喉舌《時事新報》副刊《學燈》,與北京《晨報》副刊“第七版”、《民國日報》副刊《覺悟》、以及晚些時候的《京報》副刊並稱新思潮四大副刊。

1918年5月,留日學生因反對中日軍事協定,遭受日本員警毆辱,約三千人輟學返國,組織救國團,刊行《救國日報》。5月21日,北京學生二千余人,起而回應,向政府請願,要求廢除此一協定,呼籲開國民大會,抵制日貨,這是學生運動的開始。

1918年12月23日,陳獨秀、李大釗共同創辦《每週評論》,分國內、國外大事述評、社論、隨感錄、國內勞動狀況等欄,批評時事問題。對外嚴責強國控制巴黎和會,及威爾遜的背棄諾言,有“公理何在?”之憤語。對內反對軍閥肆虐人民、把持政權。一時影響力量之大,淩駕《新青年》之上,可說是"五四"學生示威的先聲。

在中國大陸教科书中,以「四個反對」和「四個提倡」概括新文化運動的主要內容:

- 提倡民主,反對專制、獨裁。

- 提倡科學,反對愚昧、迷信。

- 提倡新道德,反對舊道德。

- 提倡新文學,反對舊文學。

国语运动

1916年袁世凯死后,教育部有批人认为民国所以出了“皇帝” ,在于民智不开。应推行白话,以广文化。1917年2月,蔡元培、吴稚晖、黎锦熙等組織成立“中華民國國語研究會”(簡稱“國語研究會”),主张「言文一致」、「国语统一」,催促北洋政府公布國語。黎锦熙的国语研究会与北京大学国文门研究所国语部钱玄同、刘半农、胡适等联合讨论国语统一之事,国语研究会会长蔡元培校长出席指导。随后胡适在北京大学文科学长陈独秀办的《新青年》发表了《文学改良刍议》提出文学革命。1918年,錢玄同在《新青年》4卷4期上發表《中國今後的文字問題》一文說:「廢孔學,不可不先廢漢文;欲驅除一般人之幼稚的、野蠻的、頑固的思想,尤不可不先廢漢文。」他贊成吳稚暉提出的辦法:限制漢字字數、夾用世界語、逐漸廢除漢字。陳獨秀的答覆是:贊成廢除漢字、不贊成廢除漢語,認為「惟有先廢漢文,且存漢語,而改用羅馬字母書之。」胡適則表示:「中國將來應該有拼音文字,但是文言文中單音太多,決不能變成拼音文字。所以必須選用白話文字來代替文言文字,然後再把白話文字變成拼音的文字。」逐漸形成了國語羅馬字運動。1922年在国语统一筹备会第四次大会中就有黎锦晖提出《废除汉字采用新拼音文字案》。1923年,钱玄同在《国语月刊》第一卷《汉字改革专号》上发表〈汉字革命〉长文:“我敢大胆宣言:汉字不革命,则教育决不能普及,国语决不能统一,国语的文学决不能发展,全世界的人们公有的新道理、新学问、新知识决不能很便利、很自由地用国语写出。何以故?因汉字难识、难记、难写故;因僵死的汉字不足以表示活泼泼的国语故;因汉字不是表示语音的利器故;因有汉字作梗,则新学、新理的原字难以输入于国语故”。他几乎把中国所有的落后、封闭、野蛮都怪罪于汉字。汉字成了“千古罪人”。

胡适在1918年写《建设的文学革命论》将文学革命的目标归结到“国语的文学,文学的国语”十个大字,又加以解释曰:“我们所提倡的文学革命,只是要替中国创造一种国语的文学。有了国语的文学,方才可有文学的国语。有了文学的国语,我们的国语才可算得真正国语。国语没有文学,便没有生命,便没有价值,便不能成立,便不能发达。”新文化运动批判旧文学、提倡新文学、反对文言文、提倡白话文、倡导「白话文学为文学正宗」、声明「文言一致的方针」,有力地促进了「国语运动」的发展。1919年,国语运动与言文一致运动、文学革命运动在国语研究会合流,会员近万人。1919年4月21日,北洋政府成立國語統一籌備會,與會者包括吳敬恒、黎錦熙、趙元任、林語堂、錢玄同、胡適、劉復、周作人、蔡元培、許地山、汪怡等人。經教育部指定張一聾為會長,吳稚暉、袁希濤為副會長,會員有劉半農及錢玄同。劉復、周作人、胡適、朱希祖、錢玄同、馬裕藻等提出《國語統一進行方法》等議案。《国语统一进行方法》其第三项为“统一国语既然要从小学校入手,就应该把小学校所用的各种课本看作传布国语的大本营,其中国文一项尤为重要。”1922年和1925年周作人先后发表了《国语改造的意见》以及《理想的国语》,强调国语的文化建设功能,以白话(即口语)为基本,加入古文(词或成语,并不是成段的文章)、方言及外来语,融合古今中外的语言,倡议国民全体用国语。胡适发表《五十年来中国之文学》认为文学革命已大胜。1926年教育部召集各省有志研究國語的人,在北京辦了一個國語講習所。胡適在這裏面講演十幾次。[38]胡適在教育部第三屆國語講習班、南開學校、南開大學、教育部第四屆國語講習所講授《國語文學史》。1927年4月北京文化學社以南開油印本講義作底本出版《國語文學史》。

文学革命

胡适受到美国意象派诗歌“六项原则”的影响,[39][40]认为白话比文言优越,1917年10月,他在《新青年》发表《文学改良刍议》提出八不主义“一、不做『言之无物』的文字;二、不做『无病呻吟』的文字;三、不用典;四、不用套语烂调;五、不重对偶:一文须废骈,诗须废律;六、不做不合文法的文字;七、不摹仿古人;八、不避俗话俗字”。同年5月,胡适又发表《历史的文学观念论》强调“一时代有一时代之文学”。纪念改八不主義爲四條:一、要有話説,方才說話;二、有什麼話,説什麼話;三、要說自己的話,別說別人的話;四、是什麼時代的人,說什麼時代的話。五四以后,在胡适的影响下,中国通行白话文。梁实秋指出整个白话文学运动与“外国的影响”之间的关系命题。外国的影响是白话文运动的导火线。

胡適在《文學改良芻議》中也提出著名的八大主張:

- 一曰:需言之有物

- 二曰:不模仿古人

- 三曰:需講求文法

- 四曰:不做無病之呻吟

- 五曰:務去爛調套語

- 六曰:不用典

- 七曰:不講對仗

- 八曰:不避俗字俗語

1918年9月,《新青年》5卷3號刊登了陳獨秀的《質問〈東方雜誌〉記者——〈東方雜誌〉與復辟問題》一文,圍繞著“東西文明能否調和”問題,與當時的主流刊物,杜亞泉主編的《東方雜誌》展開論戰。陳獨秀主張全盤西化,徹底改造中國。陳獨秀繼而為之聲援,在《新青年》推出《文學革命論》,將胡適的「八不主義」提升到「三大主義」,把「傳統文學」定性為「雕琢的阿諛的貴族文學」、「陳腐的鋪張的古典文學」、「迂晦的艱澀的山林文學」,攻擊「今日吾國文學,悉承前代之弊」,提倡「國民文學」、「寫實文學」、「社會文學」,強調文學承擔社會革命的功能,文中高張「文學革命軍」的大旗,並將胡適奉為文學革命的「急先鋒」。陳獨秀毫無顧忌地對桐城派、文選派、江西派指名道姓地作了大膽的抨擊。其中將桐城派領袖歸有光、方苞、劉大櫆、姚鼐與明前後七子並稱為「十八妖魔」。胡适在《建设的文学革命论》中提出“我们有志造新文学的人,都该发誓不用文言作文”。《新青年》自1918年开始刊载白话文,陆续刊载来胡适、沈伊默、刘半农等人的白话诗以及鲁迅的短篇小说《狂人日记》。钱玄同为了造势继而化名王敬轩作《文学革命之反响》,与刘半农的《驳王敬轩书》上演双簧戏,设陷阱让守旧派代表人物林纾上套。林纾在上海的《新申报》上发表了文言小说《荆生》和《妖梦》影射攻击陈独秀、钱玄同、胡适等新文化人士,将北大喻为地狱之下群鬼主持的白话学堂。又在北京的《公言报》上,发表致蔡元培的公开信(《致蔡鹤卿太史书》)要求“制止反孔,废除白话”,认为新文化倡导者“覆孔孟,铲伦常”,是“叛亲蔑伦”“人头畜鸣”[41]。

1918年6月,北京若干青年發起“少年中國學會”。少年中國學會1921年在南京召開第二屆年會,發生激烈爭論,主要分裂為國家主義派和共產主義派。1925年學會停止活動[42]。

1919年1月,北京大學學生籌組「新潮社」和「國民雜誌社」,出版《新潮》、《國民》月刊。《新潮》的風格與《新青年》同。第一期出版後,一個月內,三次重印,銷數達一萬冊,與《新青年》同為最風行的刊物。《國民》仍用文言,富有濃熾的反日精神,對新舊思想主張調和。後來“五四示威”的領導人,多為《新潮》[43]、《國民》[44]的主幹。

五四時期,主要的報刊還有北京出版的《晨報》、《公言報》;天津出版的《益世報》、《大公報》,上海出版的《民國日報》、《申報》、《時報》、《時事新報》等。

1920年1月12日(己未年冬月廿二),北京政府教育部废止文言教科书,规定到1922年年底截止,文言教科书全部作废,包括国语在内的各科教科书、改用语体文。这是废止文言、采用国语的第一个法令。胡适评论这个训令「把中国教育的革新至少提早了二十年」。北京大学国文系以胡适、周作人、余平伯的散文以及徐支摩的诗歌为教材,极大的推动了新文学运动。北京大學學生傅斯年、羅家倫等也以《每周評論》、《新潮》等報刊為陣地,積極倡導白話文和新文學思想,使文學革命的影響日漸深廣。

1924年北京段祺瑞政府成立,章士钊任司法总长兼教育总长,反对国语运动和新文学,与以南京东南大学为中心的学衡派形成夹击国语运动与新文学运动的声势。1925年章士钊复刊《甲寅》杂志,提倡文言文。章士钊接连发表《评新文化运动》、《评新文学运动》,令小学以上学校必须尊孔读经,不准学生使用白话文。1925年6月14日,钱玄同与黎锦熙主编的《京报》副刊之一《国语周刊》创刊发行。钱玄同的学生魏建功在《国语周刊》上发表《打倒国语运动的拦路虎》一文。胡适在《新文化运动与国民党》一文中批评孙中山及其他国民党的领袖人物受极端的民族主义影响,对传统文化采取了过分颂扬拥护的态度,对新文学运动都曾表示不赞成。胡适写了白话文哲学史证明白话的价值。胡适《白話文學史‧引子》裡又說「白話文學史就是中國文學史的中心部分」,並且絕對否定文學史上文言文學的生命力。新文学运动所产生的文学刊物也大量出现。

汉字拉丁化

当时西方人认为文字体系的发展必须经由表词文字、到音节文字、再到字母文字的阶段。[45]“文字发展三段论(形意文字→意音文字→拼音文字)”、“语言发展三段论(孤立语→粘着语→屈折语)”这套单一起源、单线发展的文字进化理论主宰了西方学术界。[46]中國的象形文字被认为停留於原始的進化的初階,不能適合現代人的需要,是中国文化发展的障碍。黑格尔曾经说过:「中国文字很不完善」、中国的「文字对于科学的发展,便是一个大障碍」。[47]《新青年》前期的四大笔包括陈独秀、胡适、钱玄同、刘半农。钱玄同与鲁迅、陈独秀一样认为中国文化已成僵死之物,想保种救国,非废灭汉文及中国历史。[48]1918年4月钱玄同在《新青年》四卷四期上发表《中国今后的文字问题》一文指出:“中国文字,论其字形,则非拼音而为象形文字之末流,不便于识,不便于写;论其字义,则意义含糊,文法极不精密;论其在今日学问上之应用,则新理新事新物之名词,一无所有;论其过去之历史,则千分之九百九十九为记载孔门学说及道教妖言之记号。此种文字,断断不能适用于二十世纪之新时代。”[49]1935年12月,蔡元培、鲁迅、郭沫若、茅盾等688人提出《我们对于推行新文字的意见》,指出:“中国已经到了生死关头,我们必须教育大众,组织起来解决困难。但这教育大众的工作,开始就遇着一个绝大难关。这个难关就是方块汉字,方块汉字难认、难识、难学……中国大众所需要的新文字是拼音的新文字。这种新文字,现在已经出现了。当初是在海参崴的华侨,制造了拉丁化新文字,实验结果很好……我们觉得这种新文字值得向全国介绍。我们深望大家一齐来研究它,推行它,使它成为推进大众和民族解放运动的重要工具。”[50]毛泽东受此影响,也提出“汉字的出路在于拉丁化”。吕淑湘相信中国实行拼音文字就能实现民主。

新青年派還有其他一些主張,包括廢除孔學、廢除漢字等偏激的主張。這和人文理性學術派學衡、文化與科學派國風等的主張或結論形成對比。[51]

伦理解放

陈独秀

1903年前后,西方社会主义废财产、废婚姻之说流入中国。[52]陈独秀号召青年从旧家庭旧习俗旧制度中解放出来,批判遵循儒家伦理和传统礼教的中国人没有独立人格,与民主共和制度不相容。胡适受西方个人主义的影响,提倡易卜生主义,主张个性解放,全面向美国学习实现现代化。鲁迅用文学作品对儒家伦理进行批判。

新史学

自德国历史学家利奧波德·馮·蘭克以来的西方的世界史都是"欧洲中心主义"的,即认为日耳曼、拉丁民族是世界历史的主人和人类文化的创造者,西方历史是人类历史的主流,而亚、非、拉各民族,被认为是支流,是"没有历史的民族"。蘭克直言︰“印度和中國根本就沒有歷史,只有自然史”,世界歷史就是西方的歷史。[53]1895年,法国最著名的“中国学者”沙畹所译的《史记》第一卷出版,其序论中曾指出尧舜禹等模范人王的传说,大都属于后人所伪造的。其后,夏德(F.Hirth)在所著《中国古代史》(1908年出版)中,对于尧舜等的传说亦致怀疑。当时深受西方近代史学家Ludwig Riess等人影响的东洋史学强调史料的严格考辨,在此背景下1909年日本学者白鸟库吉提出“尧舜禹抹杀论”宣称尧、舜、禹是春秋战国以后创造出来的,震惊日本汉学界。

在此背景下,胡适1918年出版的《中国哲学史大纲(上卷)》则开启国内疑古派先声。胡适在这本书里对没有可靠材料证实的远古时代采取了质疑的态度,直接从老子、孔子讲起,第一次把孔子作为一个哲学家、思想家,而不是作为一个圣人来研究。胡适大力倡导用欧洲、日本汉学方法整理国故,在《中国哲学史大纲》中“截断众流”,直接以诸子百家开篇,开启一代疑古之风。他的古史观是:“现在先把古史缩短二、三千年,从《诗》三百篇做起。将来等到金石学、考古学发达上了科学的轨道以后,然后用地下掘出的史料,慢慢拉长东周以前的古史”,“宁疑古而失之,不可信古而失之”。[54]

顾颉刚创立古史辨则深受胡适等新文化运动者的影响,他说:“要是不遇见孟真和适之先生,不逢到《新青年》的思想革命的鼓吹,我的胸中积着的许多打破传统学说的见解也不敢大胆宣布”,“总括一句,若是我不到北京大学来,或是孑民先生等不为学术界开风气,我的脑髓中虽已播下了辨论古史的种子,但这册书是决不会有的”。[55]顾颉刚向钱玄同谈到,旧古史系统记载的并不是真实的中国远古时代的历史,是后人根据自己的需要伪造的。旧的古史系统是“层累地造成的”,“时代越后,知道的古史越前;文籍越无徵,知道的古史越多”。[56]顾颉刚的《古史辨》一问世,胡适称赞到:“这是中国史学界一部革命的书,又是一部讨论史学方法的书。”"宁疑古而失之,不可信古而失之”,还鼓励顾颉刚大胆疑古。钱玄同则在《答顾颉刚先生书》中发扬了疑古派的“废孔教灭道教”宗旨:“我从前以为尧舜二人一定是“无是公”,“乌有先生”。尧,高也;舜,借为“俊”,大也。“尧”“舜”底意义,就和“圣人”“贤人 ”“英雄”“豪杰”一样,只是理想的人格之名称而已。……尧舜这两个人,是周人想象洪水以前的情形而造出来的;大约起初是民间底传说,后来那班学者便利用这两个假人来“托古改制””。后来李大钊、胡汉民等人又把马克思主义唯物史观引入了中国。新文化运动对以孔子为中心的旧史学的批判为马克思主义新史学在中国的壮大打下了基础。[57]在与胡适进行“问题与主义”论战时李大钊认为:“依马克思的唯物史观,社会上法律、政治、伦理等精神的构造,都是表面的构造。他的下面,有经济的构造作他们一切的基础。经济组织一有变动,他们都跟着变动。”[58]在《我的马克思主义观》中又提出:“生产力与社会组织有密切的关系。生产力一有变动,社会组织必须随着他变动。”[59]

宣传革命

提倡法国俄国式的革命。李大钊是宣传俄国十月革命和马克思主义的第一人。1918年11月,李大钊在《新青年》5卷5号上发表《布尔什维主义的胜利》和《庶民的胜利》两篇文章,赞扬十月革命。[60]第7卷第6号编成《劳动节纪念号》刊载陈独秀的《劳动者的觉悟》、李大钊的《May Day运动史》和大量全国各地工人劳动、生活状况的调查报告及材料(包括数十幅照片),代表《新青年》同人中的激进民主主义者逐渐转向了无产阶级的立场。[61]1923年到1924年《新青年》更新成为中共中央的理论刊物,瞿秋白成为主编,从介绍唯物史观发展到全面介绍马克思主义哲学。

后续

1916年3月,「護國運動」粉碎了袁世凱的皇帝夢,新文化運動的直接產生因素,就這樣被消除了。從此新文化運動開始逐漸淡去強烈的政治色彩,成為一般性的文化運動。

新文化运动左翼人士对资产阶级民主主义的怀疑,推动着他们去探索挽救危亡的新的途径,为他们以后接受马克思主义准备了合宜的土壤。

此时,新文化运动的发展分成了两个潮流。一部分人(如李大钊、陈独秀等)继承了它的科学和民主精神,并在马克思主义的基础上加以改造。陈独秀离开文化走上了组党干政治的道路。另一部分人(如胡适等)则沿着“全盘西化”的自由主义道路继续走下去了。鲁迅成为了左翼文化的代表人物。

以1919年发生的五四运动为界限,五四运动以前的被中国共产党认为是资产阶级民主主义的新文化(旧民主主义文化)与封建阶级的旧文化的斗争。五四以后,无产阶级的新文化(新民主主义文化)成了反对帝国主义文化、封建文化的主导力量。中国共产党提倡的新文化,是新民主主义的文化,是由无产阶级领导的,是以无产阶级的科学思想体系--马克思主义亦即共产主义的思想体系为指导的。[62]在五四以后,“中国产生了完全崭新的文化生力军,这就是中国共产党人所领导的共产主义的文化思想,即共产主义的宇宙观和社会革命论”。[63]

马列主义来华

1917年,俄國十月革命爆发,使一些中国知识分子开始关注苏俄,从西方自由主义思想转向馬列主義。他們認為共產主義才是能夠令中國獨立富強的方式,極力宣傳十月革命,在中国形成为一股有相当影响力的思想潮流。他们相信列宁鼓吹的“无产阶级民主比任何资产阶级民主要民主。苏维埃政权比最民主的资产阶级共和国要民主百万倍。”[64]1924年2月,张太雷在莫斯科《工人日报》上发表了用中文书写的悼念列宁的文章《列宁与中国青年》: “就是中国的青年学生,当他们抛弃了他们的先师孔子的时刻,他们正找着了列宁做他们思想上的指导者。无怪乎在北京大学——学生革命运动的中心——投票谁是世界上的最大人物,结果是列宁当选。”[65]

李大钊则转变为共产主义者,并于1918年7月发表《法俄革命之比较观》一文,认定资本主义文明“当入盛极而衰之运”,“二十世纪初叶以后之文明,必将起绝大之变动”。在同年11月、12月发表的《庶民的胜利》、《Bolshevism的胜利》两文中,他指出十月革命“是二十世纪中世界革命的先声”,确信“将来的环球,必是赤旗的世界”。1919年9月、11月,他发表了《我的马克思主义观》一文,明确地把马克思主义称为“世界改造原动的学说”,并且对马克思的唯物史观、剩余价值学说和阶级斗争理论作了比较系统的介绍。所以1949年5月4日,《人民日报》发表吴玉章的《纪念“五四” 30周年应有的认识》和何干之的《五四的两个基本口号》,指出中国共产党与胡适之间革命与改良、无产阶级与资产阶级、马列主义与实验主义的分野,认为新文化运动的领导者不是胡适,而是李大钊。于是,中国共产党标榜自己才是新文化运动的领导者。[66][67]

1955年,中华人民共和国成立后,文化部还举行各省市区文化局长会议,确定1955年文化工作的方针任务是:积极地开展文化战线上的反对资产阶级错误思想的斗争,有步骤地整顿文化工作者队伍。要求各地和各个文化部门必须大力继续开展对胡适派、胡风派资产阶级唯心主义的批判,逐步深入地学习马克思列宁主义的理论基础——辩证唯物主义和历史唯物主义.

文化大革命

有评论认为,文化大革命是新文化运动的继承、发展和延续,两者一脉相承、一脉相通。[68][69]“文化革命”是极权主义统治彻底控制文化教育领域的必然过程。[70]毛泽东曾著文称誉陈独秀是“思想界的明星”。1936年他回忆道:“《新青年》是有名的新文化运动的杂志,由陈独秀主编。我在师范学校上学的时候,就开始读这个杂志了。我当时非常佩服胡适和陈独秀的文章。有一段时期他们代替了梁启超和康有为,成为我的楷模。”[71]毛泽东认为“五四运动所进行的文化革命则是彻底地反封建文化的运动,自有中国历史以来,还没有过这样伟大而彻底的文化革命。当时以反对旧道德提倡新道德、反对旧文学提倡新文学,为文化革命的两大旗帜,立下了伟大的功劳!”[72]1964年底周恩来在政府工作报告中提出:“文化革命最主要的任务是彻底反对资本主义,文化革命的目标是知识分子劳动化,劳动人民知识化。……社会主义的文化要为无产阶级政治服务,为工农兵服务,为社会主义经济基础服务。……必须对资本主义的、封建主义的和一切不适合于社会主义经济基础和政治制度的思想文化进行根本的改造,把思想文化战线上的社会主义革命进行到底。”

1966年毛泽东发动文化大革命,“破四旧、立四新”,打着批孔扬秦、反儒尊法的旗号破除“旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯”,[73]焚毁祖先神主牌位、古书;拆毁寺庙宗祠、彻底破坏中华文化,试图代以无产阶级的新思想、新文化、新风俗、新习惯。刘少奇因《论共产党员的修养》一文被斥为“大肆宣扬孔孟之道,毒害广大党员和青年,为孔家店招魂”。[74]于是1969年5月4日的五四运动五十周年上重新喊出打倒孔家店的口号。1971年林彪出逃,1973年展开了“批林批孔”运动,指责林彪“借孔孟之道腐蚀群众”,是“地地道道的孔老二的信徒”。[75][76]后来四人帮还打着“批周批孔”“批华批孔”的幌子攻击周恩来和华国锋。

社会主义新文化

中国共产党认为新文化运动是中国近代以来第一次思想解放运动,“南陈北李”(陈独秀和李大钊)大力传播马克思主义,引领中国人民选择了社会主义道路。中国共产党继承了新文化的道统,要领导新世纪的新文化运动热潮。[77]毛泽东认为“马克思列宁主义的新文化,即科学的宇宙观和社会革命论”在全世界战无不胜。毛泽东认为:“自从中国人学会了马克思列宁主义以后,中国人在精神上就由被动转入主动。从这时起,近代世界历史上那种看不起中国人,看不起中国文化的时代应当完结了。伟大的胜利的中国人民解放战争和人民大革命,已经复兴了并正在复兴着伟大的中国人民的文化。这种中国人民的文化,就其精神方面来说,已经超过了整个资本主义的世界。”[78]依据列宁在《青年团的任务》和《论无产阶级文化》中提出的“发展真正无产阶级的文化”的思想,[79][80]毛泽东指出:对待文化艺术遗产,必须以“严肃的战斗的科学态度”和“历史唯物主义的批判精神”加以审查,并且必须把政治标准放在第一位。[81]中国新文化不能离开中国无产阶级文化思想的领导,即不能离开共产主义思想的领导。[82]中共开始打着社会主义先进文化的旗号,推进社会主义新文化建设,[83]主张中国人民选择了马克思主义新文化是历史必然。[84]

反对观点

学衡派是反对新文化运动的文化保守主义群体,多为留美学者教授,熟悉西方人文科学,主要代表包括梅光迪、吴宓、劉伯明、胡先骕、柳诒徵、缪凤林、林纾等人。1922年1月,梅光迪留美归国,创办《学衡》杂志,公开抨击新文化运动。梅光迪是胡适的同乡和朋友。他反对胡适所谓“活文学”“死文学”的提法,认为文字文学无死活。梅光迪发表《评提倡新文化者》,抨击新文化提倡者“非思想家乃诡辩家”,“非创造家乃模拟家”,“非学问家乃功名之士”,“非教育家乃政客也”,“高举改革旗帜,以实行败坏社会之谋”。梅光迪指出“吾国近年以来,崇拜欧化,智识精神上,已唯欧西马首是瞻,甘处于被征服地位。欧化之威权魔力,深印入国人脑中。故凡为“西洋货”,不问其良否,即可“畅销”。然欧化之真髓,以有文字与国情民性之隔膜,实无能知者,于是作伪者乃易售其术矣。国人又经丧辱地之余,加以改革家之鼓吹,对于本国一切,顿生轻忽厌恶之心,故诋毁吾国固有一切,乃时髦举动,为戈名邀利之捷径。”梅光迪批评新文化运动家对西方文化一知半解,既无师承,又乏专长,“其所称道,以创造矜于国人之前者,不过欧美一部分流行之学说,或倡于数十年前,今之视为谬陋,无人过问者。”“言政治经济,则独取俄国与马克思,言哲学则独取实验主义,言西洋文学则独取最晚出之短篇小说独幕剧及堕落派之著作。”[85]

吴宓认为:“今新文化运动,于中西文化所必当推为精华者,皆排斥而轻鄙之,但采一派一家之说,一时一类之文,以风靡一世,教导全国,不能自解,但以新称,此外则皆加以陈旧二字,一笔抹杀。吾不敢谓主持此运动者,立意为是。”柳诒徵《论中国近世之病源》则认为:“今人论中国近世腐败之病源,多归咎于孔子”,“误以为反对孔子为革新中国之要途,一若焚经籍,毁孔庙,则中国即可勃然兴起,与列强并驱争先者”,“中国近世之病根,在满清之旗人,在鸦片之病夫,在污秽之官吏,在无赖之军人,在托名革命之盗贼,在附会民治之名流政客,以迨地痞流氓,而此诸人故皆不奉孔子之教。”“中国最大之病根,非奉行孔子之教,实在不行孔子之教”。[86]

孙中山认为新文化运动源自外来民族的压迫,不赞同新文化派对中国传统文化的彻底否定,主张对其继承、改造。他说:“讲到中国固有的道德,中国人至今不能忘记的,首是忠孝,次是仁爱,其次是信义,其次是和平。这些旧道德,中国人至今还是常讲的。但是现在受外来民族的压迫,侵入了新文化,那些新文化的势力,此刻横行中国,一般醉心新文化的人,便排斥旧道德。以为有了新文化,便可以不要旧道德。”[87]孙中山也反对新体白话诗,1918年他向胡汉民表明其对古今诗的看法:“今倡为至粗率浅俚之诗,不复求二千余年吾国之粹美,或者人人能诗,而中国已无诗矣。”[88]

冯骥才指出鲁迅“他的国民性批判源自一八四零年以来西方传教士那里。”“鲁迅在他那个时代,并没有看到西方人的国民性分析里所埋伏着的西方霸权的话语。”[89]

一些人认为新文化运动的本质就是崇洋媚外,推崇进化论。摩罗认为五四新文化运动是一场主动将自己的国家纳入西方意识形态的卖国运动。[90]新文化运动是替欧洲建立种族和文化优势,为西方征服东方提供了进化论的理论依据,[91]也是中国精英群体在西方枪炮前文化信心和民族信心崩溃之后,不得不接受了西方殖民者的文化霸权及其对中国的妖魔化描述,从精神文化、民族性格、人种层面为中国的失败与绝望寻找原因。[92][93][94]胡适、鲁迅、陈独秀等新文化运动者不过是“身在中国、心系西方”的洋奴。[95][96]

1920年4月2日高一涵在给胡适的信中写到:“我从前东涂西抹,今天做一篇无治主义,明天做一篇社会主义,到现在才知道全是摸风捉影之谈。我以为现在新思潮也多犯了这个大毛病。

”蒋介石则认为“近百年來,中國的文化,竟發生了絕大的弊竇,就是因為在不平等條約的壓迫之下,中國國民對於西洋的文化,由恐怕而屈服,對於固有文化由自大而自卑,屈服轉為篤信,極其所至,自認為某一外國學說的信徒,自卑轉為自艾,極其所至,忍心侮蔑我們中國固有文化的遗产”。

歷史評價

中國共產黨認為新文化運動全方位動搖了「封建思想」的統治地位,使中國人民的思想得到空前的解放,解除了思想禁錮的知識分子們,開始投身更多的政治活動,成為「五四運動」的導火索;知識分子在此運動中所宣揚的社會主義思想,確立中國共產黨統治的根基。自由主义者胡适主张照搬美国模式则受到中共的批判。六四事件以后,中共认为“全盘否定民族文化,宣扬民族虚无主义和历史虚无主义,是顽固坚持资产阶级自由化立场的人所主张的“全盘西化论”的一部分。”[97]

另有人認為「新文化運動」是一些右翼(也就是右派)的守舊派人士(也就是保守派人士)跟一部份中間派自由主義者和左翼(也就是左派)的激進派(也就是改革派)文人之間的不穩定組合,主要成員都相信必需用現代西方文化替代中國傳統文化,但彼此對西方文化和中國現實的理解大相逕庭,所以這個運動迅速分解並依照各種政治意識形態重新組合。中國現代自由主義和社會主義思潮都可以在這個運動中找到源頭。

還有一些人[谁?][來源請求]認為新文化運動是左右兩派文人聯合起來反對文言文提倡白話文的運動。主要戰場在蔡元培主持的北京大學內,主要對象是一批老古董國學教授,結果大獲全勝,1946年抗戰勝利後蔣介石在全國明文取消國文,代之以語文。到今日,全國已沒人會真正的古文朗誦了(中華民國恢復古文教學於國民應盡12年教育之中學部分)。1949年後中国文字改革委员会推出了簡體字。

在近代以來從西方思想崇拜出發試圖打倒中國文化的動流中,太平天國起事、新文化運動和文化大革命運動是三個高潮。雖然歷史已經過去,但還是對人們有反思的意義(文革主要目的非此)。

摩罗等认为新文化运动是近代文化自虐思想以及“逆向种族主义”的高潮。[98][99]

影響

一些新文化运动的倡导者并没有因为批判孔学就否定中国的全部传统文化,认为孔学并不等于全部国学。“非孔学之小,实国学范围之大也”。其次,他们并没有否定孔学的历史作用。李大钊说“孔子于其生存时代之社会,确足为其社会之中枢,确足为其时代之圣哲,其说亦足以代表其社会其时代之道德”。再次,他们也没有把孔子说得一无是处。陈独秀就说过“孔学优点,仆未尝不服膺”这样的话。他们批判孔学,是为了指明它在根本上已经不适于现代生活,是为了反对孔学对人们的思想禁锢,是为了动摇孔学的绝对权威的地位,从而使人们敢于冲破封建思想的牢笼,去进行独立思考,以求得“真实合理的信仰”。

此外,由於五四時期對新的西方事物和觀念的大量引入,活剝生吞,因此出現了很多今日看來頗有趣的音譯外詞語:

- 柏理璽天德:President,總統

- 德謨克拉西:democracy,民主

- 賽恩斯:science,科學

- 安那其:anarchism,無政府主義

- 康敏尼:communism,共產主義

- 尖頭鰻:gentlemen,紳士

- 費厄潑賴:fair play,公平忍讓

- 蜜司脫:Mr.,先生

- 愛斯不難讀:Esperanto,世界語,1887年由波蘭眼科醫生柴門霍夫所創

布爾什維克:Большевик(俄文)多數派- 奧伏赫變:Aufheben(德文),揚棄

- 普羅列塔利亞特:proletariat,無產階級

- 意德沃羅基:ideology,意識形態

- 小布爾喬亞:petite bourgeoisie(法文),小資產階級

- 印貼利更追亞:Интеллигенция(俄文),知識分子

- 生的門脫兒:sentimental,傷感情調

- 生風尼:symphony,交響樂

- 朔拿大:sonata,奏鳴曲

- 煙士披里純:inspiration,靈感

- 商籟:sonnet,十四行詩

英德耐雄納爾:Internationale,國際主义

英特納雄奈:International,國際

- 德律風:Telephone,電話

這類過渡期詞彙,今日大都被「奧伏赫變」(aufheben,揚棄)了,不過也有些沿用至今:

迷思(myth)

杯葛(boycott)

沙發(sofa)

咖啡(coffee)

哀的美敦書(Ultimatum)

参考文献

^ 中国的国民性真的很丑陋吗?

^ 唐德剛,《晚清七十年(1)中國社會文化轉型綜論》,遠流出版, 1998年

^ 毛泽东:新民主主义论, 《毛泽东选集》第二版第二卷689—691页“在‘五四’以前,中国文化战线上的斗争,是资产阶级的新文化和封建阶级的旧文化的斗争。”“在‘五四’以后,中国产生了完全崭新的文化生力军,这就是中国共产党人所领导的共产主义的文化思想,即共产主义的宇宙观和社会革命论。”“在‘五四’以前,中国的新文化,是旧民主主义性质的文化,属于世界资产阶级的资本主义的文化革命的一部分。在‘五四’以后,中国的新文化,却是新民主主义性质的文化,属于世界无产阶级的社会主义的文化革命的一部分。”

^ 《红旗》1979年第5期,侯外廬《五四时期民主和科学思潮》:「五四時期思想解放運動的特點,就是揭櫫民主與科學,批判與它不相容的舊思想、舊道德和舊文化,提倡新思想、新道德和新文化」。

^ 中共中央宣传部副部长龚育之,1999,《纪念“五四”的历史回顾和当代意义》

^ 陶希聖:「新文化運動以北京大學為樞軸,有大影響及于中國文化與教育。殊不知同一時期,中國文化復興運動以東南大學為中心,亦有大影響及于中國文化與教育。」民國早年以北京大學為樞軸的新文化運動(以新青年為代表),政府史書宣傳較多,知道的人較多;以南京大學(國立南京高師、東南大學、中央大學)中心的中國文化復興運動(以學衡、國風為代表),以往宣傳較少,知道的人較少,兩者在現代史上均對中國產生很大影響,而後者的影響隨著中華文明復興日益彰顯、愈為人知。

^ 欧洲中心主义与世界史分期 页面存档备份,存于互联网档案馆

^ 从贬抑到追捧:非洲艺术华丽转身的背后

^ 欧洲“社会达尔文主义观”挽救不了亚洲. [2014-04-12]. (原始内容存档于2014-03-04).

^ 从“欧洲中心论”到“中国中心论——对西方学者中国经济史研究新趋向的思考

^ 简析西方文化人类学的认识论

^ 從西方歷史本身破除西方中心主義 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-04-13.

^ 陈独秀,《答淮山逸民》,《独秀文存》,668页

^ 梁启超:政治学案第九——卢梭学案,《清议报》第98册

^ 梁启超:中国之新民. 《新民丛报》第18号

^ 鲁迅,《鲁迅全集》第620页《且介亭杂文末编》

^ 周英杰. 《大历史的小切面》. 广西师范大学出版社.

^ 赵立彬. 《民族立场与现代追求: 20世纪20-40年代的全盘西化思潮》. 三联书店. 2005.

^ 赵立彬. 《辛亥革命前后的欧化思潮》 (PDF).

^ 伊利诺大学校长詹姆士致美国总统罗斯福信件

^ 《宪法中规定孔教之提议者》,《申报》1913年9月16日

^ 邹鲁. 《中国国民党史稿》第1册. : 第157页. 。

^ 《有賀長雄、古德諾與民國初年的憲政體制問題》LinkPDF

^ 蔡元培. 《对于“送旧”“迎新”二图之感想》. 《旅欧杂志》. 1916年9月15日, (第3期).

^ 陈独秀. 《今日之教育方针》.

^ 陈独秀. 《卑之无甚高论》.

^ 胡适文存三集. 合肥: 黄山书社. 1996.

^ 吴虞. 《儒家主张阶级制度之害》.

^ 陈独秀《舊思想與國體問題》

^ 鲁迅之疑:国民性的检讨再检讨

^ 《胡適文集》2,人民文學出版社,第171頁

^ 张宏杰:《中国人的性格历程》看如何改变国民性 互联网档案馆的存檔,存档日期2017-04-27.

^ 袁洪亮,2005,《人的现代化: 中国近代国民性改造思想研究》,人民出版社

^ 《陈独秀文章选编》上册81页

^ 鮑紹霖,《文明的憧憬: 近代中國對民族與國家典範的追尋》,香港中文大学出版社,1999

^ 周作人,1945,《红楼内外》

^ 陈独秀《敬告青年》

^ 胡适《白话文学史》「自序」: 「民国10年,教育部办第三届讲习所,要我去讲国语文学史,我在八个星期之内编了十五篇讲义,约八万字,有石印的本子。」

^ 胡适,《胡适留学日记》,岳麓出版社

^ 方志彤,《从意象主义到惠特曼主义的中国新诗:新诗试验的失败》(From Imagism to Whitmanism in Recent Chinese Poetry:A Search For Poetics that Failed)

^ 王桧林. 中国现代史. 北京师范大学出版社. 20016: 13. 请检查|date=中的日期值 (帮助)

^ (郭廷以:《近代中國史綱》)“少年中國學會發起人,有自日本歸來的曾琦與在北京的王光祈、李大釗等,陸續加入的有李璜、毛澤東、惲代英、鄧中夏、左舜生等,約八十餘人。以北京、南京、上海的大專學校學生為多。日後有的信仰國家主義,有的信仰共產主義。”

^ (郭廷以:《近代中國史綱》)“新潮社社員,初為二十五人,幾全為北京大學學生,以傅斯年、羅家倫、顧頡剛為知名,日後多成為史學家。”

^ (郭廷以:《近代中國史綱》)“國民雜誌社社員一百八十餘人,以北京大學學生段錫朋、周炳琳、許德珩、鄧中夏、張國燾為知名,日後分別加入國民黨或共產黨。”

^ David L. Share, Alphabetism in reading science, Frontier Psychology. 2014; 5: 752

^ A Study of Writing

^ 《历史哲学》,王造时译,三联书店出版社1956年12月第1版

^ 钱玄同,《钱玄同日记》,福建教育出版社

^ 新中国文字改革:汉字"拉丁化"还是"拼音化"?

^ 倪海曙编《拉丁化新文字运动的始末和编年纪事》,知识出版社1987年版,第102页

^ 新青年派废除汉字的主张

陈独秀:“强烈地主张废除汉字,中国文字,既难载新事新理,且为腐毒思想之巢窟,废之诚不足惜。”

蔡元培:“汉字既然不能不改革,尽可直接的改用拉丁字母了。”

鲁迅:“方块汉字真是愚民政策的利器”,“汉字也是中国劳苦大众身上的一个结核,病菌都潜伏在里面,倘不首先除去它,结果只有自己死。”

胡适:“必须先用白话文字来代替文言的文字,然后把白话的文字变成拼音的文字。” 中国人“必须承认自己百事不如人”,是“又蠢又懒的民族”,“一分像人,九分像鬼的不长进民族”。“象形文字的残根余孽能爬出中世纪的茅坑,多少算是救了汉字。”

钱玄同:“欲废孔学,不可不先废汉文;欲驱除一般人之幼稚的野蛮的顽固的思想,尤不可不先废汉文。”

學衡、國風派等認同漢字的觀點

張其昀:「中國文字優美而合理,比較容易學習。」「文字之構想,需要簡易明晰,中國文字實能兼顧此二方面。每一文字,有如一座莊嚴巍峨之建築物;而予以連綴,則可運用無窮,盈天地間之事物, 均可包舉而無遺。」

秉志:「中國文字最適用於科學,以其既簡且明,而又富於伸縮之性也。」

^ 黄世晖,《蔡元培口述传略》

^ 俄學者丹尼列夫斯基對歐洲中心主義的批判 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-04-13.

^ 胡适:《自述古史观书》,《古史辨》,1版,第1册,上编

^ 顾颉刚:《自序》,《古史辨》,第1册,上编,第80页。

^ 顾颉刚:《与钱玄同论古史书》,《古史辨》,1版,第1册,中编,65页,北京,朴社,1926。

^ 王玉华,《论新文化运动对封建旧史学的批判》,《济宁学院学报》2007年 第4期

^ 《李大钊文集》(下),人民出版社1984年版,第37页。

^ 《李大钊文集》(下),人民出版社1984年版,第59页。

^ 新文化运动的号角——《新青年》

^ 中国新闻史 页面存档备份,存于互联网档案馆

^ 沙健孙,《毛泽东论新民主主义文化》,《北京大学学报》2002第5期

^ 毛泽东选集[M].北京,人民出版社,1991.

^ 《无产阶级革命和叛徒考茨基》

^ 张太雷发表的《列宁与中国青年》手迹

^ 国防大学邓小平理论研究中心黄宏:在新的历史条件下始终代表先进文化的前进方向[永久失效連結]

^ 李大钊的早期思想

^ 民族劣根性、五四运动和文化大革命

^ 两个文化革命之间的关系

^ 程晓农:毛泽东向斯大林学到了什么?──中苏“文化革命”的比较及其启示

^ 《毛泽东自述》,人民出版社1993年版,第30—31页。

^ 毛泽东,《新民主主义论》

^ 中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命的决定

^ 人民日报(1969.05.04) 《五四运动五十年》

^ 北京大学、清华大学大批判组, 《林彪与孔孟之道》,《人民日报》1974.02.07

^ 人民日报1974.01.31,《狠批孔孟之道 深挖林彪修正主义路线的老根》

^ 十七届六中全会研究深化文化体制改革的深意

^ 毛泽东:唯心历史观的破产

^ 王士吉:向党代会提交的议案和决议案(草案)列宁在《论无产阶级文化》一文中指出:“苏维埃共和国的整个教育事业,无论一般的政治教育或专门的艺术教育,都必须贯彻无产阶级阶级斗争的精神,为顺利实现无产阶级专政的目的,即为推翻资产阶级,消灭阶级,消灭一切人剥削人的现象而斗争的精神。”“现代历史的全部经验,特别是《共产党宣言》发表半个多世纪以来世界各国无产阶级的革命斗争,都无可争辩地证明,只有马克思主义的世界观才正确地反映了无产阶级的利益、观点和文化。”“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系,赢得了世界历史性的意义,是因为它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就,相反地却吸收和改造了两千多年来人类思想的文化法中一切有价值的东西。只有在这个基础上,按照这个方向,在无产阶级专政(这是无产阶级反对一切剥削的最后的斗争)的实际经验的鼓舞下继续进行工作,才能认为是发展真正无产阶级的文化。”

^ 让无产阶级革命文化磅礴于全世界——学习列宁的《青年团的任务》、《论无产阶级文化》,批判刘少奇、周扬一伙的“全盘继承”论,《人民日报》1971-08-05 解胜文

^ 毛泽东:在延安文艺座谈会上的讲话

^ 毛泽东:新民主主义论, 《毛泽东选集》第二版第二卷689—691页

^ 于幼军:扎实推进社会主义新文化建设

^ 中央十七届六次全会为何要研究深化文化体制改革?

^ 梅光迪,《评今人提倡学术之方法》

^ 五四时期的激进思潮及其反思——纪念五四运动90周年 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-10-20.

^ 《国父全集》第一册第55页,民族主义第六讲

^ 《国父全集》第二册,842页

^ 冯骥才,《鲁迅的功与“过”》,《收获》2000年第二期

^ 马立诚:当代中国社会思潮

^ 刘禾,《一个现代性神话的由来:国民性话语质疑》

^ 摩罗:梁启超对国民性问题的经典论述

^ 周寧,《“被别人表述”:国民性批判的西方话语谱系》

^ 贺仲明《国民性批判:一个文化的谎言》 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-04-13.

^ “国民性批判”是否可以终结?

^ 黄敏兰:近年来学界关于民主、专制及传统文化的讨论-兼相关理论与研究方法的探讨

^ 李瑞环1990年1月10日《关于弘扬民族优秀文化的若干问题》

^ 摩罗:但愿柏杨的“自虐时代”就此结束

^ 云南人民出版社,2003,《失控与无名的文化现实》

研究書目

- Vera Schwarzc著,李國英等譯:《中國的啟蒙運動:知識分子與五四遺產》(太原:山西人民出版社,1989)。

- 顧昕:《中國啟蒙的歷史圖景》(香港:牛津大學出版社,1992)。

相關條目

- 五四運動

- 學衡

外部連結

- 張祥龍:〈新文化運動的不合理性〉(2009)

- 羅志田:〈中國文藝復興之夢:從清季的古學復興到民國的新潮〉。

- 罗志田:〈体相和个性:以五四为标识的新文化运动再认识〉。

- 羅志田:〈古今與中外的時空互動——新文化運動時期關於整理國故的思想論爭〉(2004)

- 羅志田:〈從新文化運動到北伐的文化與政治〉(2006)

- 汪荣祖:〈新文化的南北之争——重新认识新文化运动的复杂面相〉。

- 陳方正:〈「五四」是獨特的嗎?──近代中國與歐洲思想轉型的比較〉。

- 周昌龍:〈五四時期知識份子對個人主義的詮釋〉。

- 张旭东:〈“五四”与中国现代性文化的激进诠释学〉。

- 陳獨秀:新文化運動是什麼?

- 袁偉時:新文化運動與「激進主義」

| ||||||||||||||||||||||||||||||||